БОДРОЕ ДВИЖЕНИЕ ВСПЯТЬ

БОДРОЕ ДВИЖЕНИЕ ВСПЯТЬ

Один из главных принципов исторического исследования – не подходить к событиям и личностям с мерками иных эпох. Не каждому историку, анализирующему прошлое с высоты пройденного обществом пути, удается его соблюсти.

Прошедший, 2017 год породил массу оценок роли Октябрьской революции в отечественной истории. Исследователи, «остепененные» и не очень, не избежали искушения выступить от лица «суда истории», упуская из виду, что такая деятельность носит двусторонний характер. Ведь всякий анализ подразумевает сопоставление, а потомки не менее ответственны перед пращурами, чем наоборот. И спустя столетие после драматических событий 1917-го надо признать, что если тогда чаяния и надежды россиян были устремлены пусть и в туманное, но будущее, то теперь – и с этим невозможно спорить – самые сокровенные и теплые чувства большинство наших сограждан питают к советскому прошлому. Разворот вектора общественной мотивации более чем красноречив и являет неудачный фон для оценок минувшего свысока.

Впрочем, надежды и сожаления – ненадежная опора для научных выводов. Ученым (как и политикам) пристало руководствоваться знаниями. И потому не так уж важно, насколько хорошим семьянином был Николай II, что значили научные устремления для адмирала Колчака, как относился к казненному брату Владимир Ленин и насколько искренно любил родину атаман Краснов. Важно, в какой мере их взгляды и действия отвечали социально-экономической ситуации, сколь реалистичными были их представления о будущем страны и адекватны ли были избранные ими пути.

Критерий истины, как известно, – практика. И практика показала, что политические силы в России, сделавшие в 1917 году ставку на продолжение войны, лишились всякого доверия масс; что правомонархическая корниловская реакция не встретила поддержки не только в народе, но и в армии; что попытки либералов оттянуть до Учредительного собрания аграрную реформу и введение рабочего контроля заставили отвернуться от них и рабочих, и крестьян.

А большевики твердо стояли на почве интересов трудящихся, то есть большинства россиян. И в итоге ошиблись не они, а те, кто прочил ленинцам полный провал при взятии власти; просчитались не они, а те, кто предрекал падение советской власти в результате заключения Брестского мира; оказались неправы не они, а те, кто был уверен – красным не выстоять против полчищ интервентов и вскормленных ими Белых армий; посрамлены были не они, а те, кто верил и надеялся, что Советской России не справиться с голодом и разрухой. Следовательно, тактика и стратегия большевиков зиждились на учете общественных закономерностей и знании реальности. Это и позволило им допустить меньше ошибок (и среди них – ни одной роковой), всегда имея на своей стороне решающую поддержку масс.

И когда сегодня, вопреки ясным историческим урокам, кто-то пытается выдать большевиков за беспринципных авантюристов, и/или иностранных наймитов, и/или кого угодно еще в том же роде, он либо сознательно лукавит, либо слишком далек от понимания исторической действительности, вторя политическим банкротам вековой давности, едва не погубившим страну. И чем настойчивее раздаются эти противные логике оценки из окружения нынешней «элиты», тем больше поводов тревожиться за будущее России.

В 90-е годы прошлого века авторы подобных заявлений сознательно лгали (учили их хорошо, правды не знать они не могли). А вот принявшие у них эстафету, выученные после и по-другому, кажется, вполне искренни. Они, похоже, даже не подозревают о кардинальном отличии советской власти от монархии Романовых, буржуазного режима «временных» и череды антисоветских правительств времен Гражданской войны – о степени вовлечения трудящихся в дело управления страной. А в этом вся суть. С самого первого дня победу Октябрьской революции «мировое сообщество» дружно восприняло как попрание устоев и водворение, по мнению госсекретаря Лансинга, экстремистской формы пролетарского деспотизма. Октябрь лишал буржуазное меньшинство монополии на госуправление. И как следствие – вел к выходу России из империалистической войны, что наносило ощутимый удар по глобальным интересам буржуазного интернационала. За рефлекторной классовой реакцией последовало развязывание в России из-за рубежа кровопролитной Гражданской войны.

Большевики, опираясь на общественную науку, развивали и уточняли в ежедневной практике знания, добытые в XIX веке. Они смотрели на прогрессивные социальные преобразования как на закономерное явление общественного развития. А буржуазия их отвергала и отвергает, так как ее классовые интересы вошли в непримиримое противоречие с интересами общества в целом. И в целях шельмования своего противника социальная наука (марксизм) объявлена пропагандой и шарлатанством, инструментом политических авантюристов. Конечно, законы общественного развития таким фокусом не отменить. Но наступление империализма породило транснациональные монополии, и, обладая громадными ресурсами, «хозяева мира» получили возможность глобального маневра с целью перераспределения в мировом масштабе прибылей и рисков. Нет, они не отбросили науку, но используют ее против прогресса. Совершенствуя технику балансирования внутри узкого (и все более сужающегося) коридора рыночных возможностей, искусственно сдерживают экономическое и социальное развитие в планетарном масштабе с одной-единственной целью – по-прежнему через частное присвоение изымать в свою пользу колоссальный общественный продукт.

Большевики и их последователи разглядели в 1917 году созревшие социально-экономические условия для качественного скачка в общественном развитии. В условиях мирового политического кризиса и созданной феодальными пережитками и безудержной буржуазной алчностью революционной ситуации в России они сделали ставку на избавление общества от удавки эксплуатации и направление его производственных мощностей на благо всех трудящихся. Это означало лишение буржуазии условий существования как класса, класса-паразита. А в обществе, объединенном идеей социальной справедливости, открылись мощные источники творческой энергии, результатом чего стали выдающиеся трудовые свершения и беспримерный подвиг народа при защите социалистического отечества.

Усвоив эту модель, В.И. Ленин неустанно нащупывал шаги к ее воплощению. В статьях и выступлениях революционной поры он выступал как ученый, выводящий политическую линию и практику управления из актуального анализа российского общества и международной обстановки. Его политические оппоненты, кому нынешние исследователи дружно отдают свои предпочтения, явно от него отставали. Но чтобы это осознать, историку нужно, по меньшей мере, быть в состоянии адекватно воспринять ленинскую логику и владеть хотя бы тем материалом, которым оперировал он сам. А это очень трудно сделать в условиях, когда методика общественной науки подменена модным лексиконом (со всеми этими «концептами», «дискурсами», «транспарентностями» и пр.) – инструментом бестолковым, но пригодным для наукообразного обоснования безальтернативности либерально-рыночной модели общества.

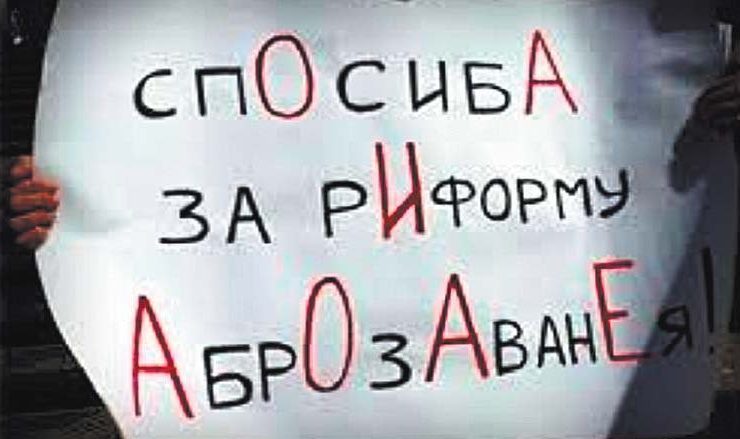

Частным, но весьма показательным следствием описываемого регресса является то, что новые поколения дипломированных историков постепенно утрачивают способность работать с документами. На сегодняшний день Рабочим университетом имени И.Б. Хлебникова выпущено одиннадцать томов издания «Сталин. Труды», в котором публикуются все доступные ныне сталинские тексты. Почти тысяча документов введена в научный оборот впервые. Цитирование издания в официальной академической науке по понятным причинам невозможно: при подготовке дипломов, диссертаций и статей на него не ссылаются во избежание неприятностей. Это не секрет, иллюзий на этот счет мы не питаем. Да и не это главная наша цель. Главной целью является приобщение к документальной истории самых широких слоев граждан, что поможет им впредь быть менее восприимчивыми к ее искажениям, от кого бы они ни исходили. Однако мы рассчитывали, что среди молодых историков, не имеющих опыта радикальной перемены мировоззрения (с «неправильного», советского, на «правильное», антисоветское), могут найтись искренние исследователи, которые с помощью новых документов попытаются расширить и углубить представления о целом ряде исторических сюжетов. И для этого они обратятся к нашим томам. Не ради прославления советского строя или возвеличивания вождя, а в поисках истины. Ибо в рамках научного поиска очень важно, чтобы исследовательский процесс не прекращался – только так важные вехи отечественной истории и ключевые ее персонажи избегнут высушивания под слоем архивной пыли или того хуже – закрепления в сознании потомков в искаженном виде.

Однако вердикт, который вынесли наши коллеги-историки, преподающие в московских вузах, оказался неутешителен. Для среднего выпускника исторического факультета полноценная работа с таким сборником документов уже едва ли по плечу. Слишком многого он вообще не знает, а из того, что слышал об этой поре, многое ему элементарно непонятно. Целые семестры тратит он на вспомогательные курсы, типа «Литература и история (проблема соотношения научного и художественного сознания)», «Антикварный рынок отечественных культурных ценностей (состояние, источники и методы анализа)», «Тип религиозной мысли в России» (все – в МГУ), «История городского быта» или «Контрафактическое моделирование» (к которому относятся «труды» Фоменко и К°). На классическое источниковедение, надежно вписанное в контекст сложнейшей эпохи, времени уже не остается.

Нетрудно представить, как на следующем поколенческом витке выпускник истфака, для которого чтение Ленина слишком сложно (да и не требуется), а «Архипелаг ГУЛАГ» – историческое сочинение, уже в качестве преподавателя подготовит будущих специалистов. Эта удручающая перспектива заставляет нас еще строже и ответственнее относиться к своему делу, ибо кто знает, когда и кем будут востребованы публикуемые сегодня архивные тексты. Будет это через годы или десятилетия, неведомо. Ясно одно: из той поры, когда общественное сознание неизбежно вернется к своему адекватному состоянию и, обретя вновь свой интеллектуальный авангард, примется интенсивно пробивать дорогу к истине, на нашу жалкую эпоху с ее боязнью исторической правды и поставленной на поток научной импотенцией станут взирать как на источник несуразных анекдотов и поучительный пример постыдного социального обморока, перетекающего в кому. А выход из комы – когда надо заново учиться думать и говорить – мучителен и долог.

Подведем итог. Капиталистическая деградация России наглядно демонстрирует очевидное: если опора на знания и научный подход позволила нашим предкам сто лет назад выдвинуть страну в авангард социально-экономического развития на планете, то, лишившись такой опоры, их потомки сегодня лишаются способности к самостоятельному мышлению. Но негоже нам, наследникам большевиков, опускать руки и дожидаться у моря погоды. Специалисты Рабочего университета им. И.Б. Хлебникова подготовили списки тем для исследовательской работы и приглашают желающих принять в ней участие. Разработка этих тем на основании изданных архивных документов и под научным руководством наших историков не только восполнит зияющий пробел в изучении отечественной истории, но и позволит тем, кто возьмется за это дело, развить специальные научно-исследовательские навыки. По результатам этой работы планируется проведение цикла исторических конференций и публикация специализированного сборника.