ПРОРЫВЫ И РЫВКИ

Продолжаем рубрику Прорывов и рывков в «светлое будущее»

Россияне попали под инфляционный каток

Восьмой подряд и 16-й с начала года рекорд впервые с декабря 2015 года сделал продовольственную инфляцию фактически двузначной: Минэкономразвития оценило ее в 9,99% после того, как за две недели октября продукты питания подорожали почти на столько же, как и за весь сентябрь.

Годовой рост цен на курятину ускорился до 27,8%, на свинину достиг 14%; куриные яйца подорожали на 5,9% с начала октября и 25,4% год к году.

Мука (9,85%) и хлеб (8,21%) подбираются к 10-процентной инфляции, догоняя вермишель (10,03%), рыбу (10,58%), масло (21,1%) и сахар (20,9%).

Впервые с засухи 2010 года осенью в России дорожает картофель. Из-за нехватки мигрантов на полях, уборочная кампания отстает на полмиллиона тонн, разгоняя цены до 64,8% год к году.

Стремительно — на 14-15% с начала октября — подскочили цены на огурцы и помидоры. Капуста стоит на 83% дороже, чем год назад.

Инфляция в России достигла уровней конца 2015 — начала 2016 гг, но тогда экономика переживала последствия девальвации, отмечает главный экономист ING Дмитрий Долгин. Теперь же ничего подобного не наблюдается: рубль прибавил 2% и держится на максимумах за с лета-2020.

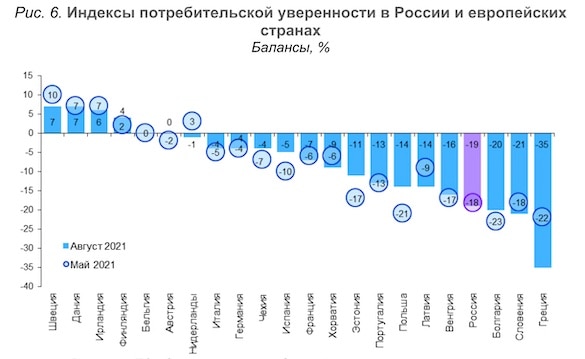

Но вопреки курсам валют, цены растут, вгоняя в уныние беднеющих восьмой год подряд россиян: по индексу потребительской уверенности (-19 пунктов в третьем квартале) Россия оказалась в топ-5 антилидеров среди европейских стран.

53% граждан заявляют об деградации ситуации в экономики, каждый третий (35%) — об ухудшении материального положения. Положительных изменений ждут лишь 15% и 10% соответственно, отмечает в обзоре Центр конъюнктурных исследований ВШЭ.

Пережившим сильнейшее с 1990х падение доходов людям есть отчего грустить: рост реальных зарплат стремится к нулю (2,2% в июле против 4,9% в июне), а реальные пенсии сокращаются восьмой месяц подряд. Убыточными в реальном выражении остаются и 24 триллиона рублей рублевых депозитов в крупных российских банках, средняя максимальная ставка которых — 6,5% — по-прежнему не покрывает даже официальную инфляцию.

Сами потребители в нее не верят и оценивают рост цен вдвое выше, чем Росстат — 15,6% на сентябрь, показал опрос ЦБ. При этом практически каждый пятый считает, что страна уже переживает гиперинфляцию в 30% и выше.

От роста затрат страдает и бизнес: дороже стали грузоперевозки, микрочипы и сельхозпродукция, в то время как дефицит мигрантов увеличил расходы на зарплаты у строителей, перечисляет Долгин. Это уже бьет по промышленности, сокращающей выпуск в секторах, кроме сырьевого — на 1,2% за февраль-август.

Инфляция в России в этом году превыcит прогнозы и «сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения», констатировал в среду, привествуя депутатов новой Думы, президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг заявил, что рост цен «мог бы быть и больше».

«Это реальность, с которой мы сталкиваемся, — сказал он. — Факторы внешние и внутренние давят очень серьезно».

Непосредственно ученых-исследователей стало меньше на 1,7 тысячи человек. А их общее число — 346,5 тысячи — оказалась минимальным по крайней мере за последние 10 лет, следует из данных ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Тренд на сокращение научных кадров в России идет с начала 1990х: от рухнувшего Советского союза стране досталось более 900 тысяч ученых, из которых спустя 30 лет осталось лишь около трети.

Новый виток сокращений начался после 2016 года, когда экономика скатилась в рецессию, а бюджет попал под секвестр.

Накопленным итогом за последние 10 лет страна потеряла 28,3 тысячи ученых-исследователей, или около 7,5%. В естественных науках численность ученых упала почти на 10%, или 8,8 тысячи человек, в технических науках — на 7,7%, или 17,5 тысячи человек.

Число ученых-медиков сократилось на 13,2%, или 2,2 тысячи человек. Специалистов по сельскому хозяйству стало меньше на 26,2%, или 3,4 тысячи человек.

Потеря естественнонаучных и технических кадров сопровождалась резким ростом исследователей в гуманитарных областях. Так, численность ученых общественных наук (юриспруденция, экономика, психология, история, социология и др..) подскочила на 18,3%, а в гуманитарных выросла на 4,2%.

До 2024 года государство выделит на научные исследования и разработки 1,63 триллиона рублей, говорил в послании Федеральному собранию в апреле президент Владимир Путин.

В среднем бюджет будет тратить на науку 407,5 млрд рублей в год — в 7 раз меньше, чем на правоохранительные органы (2,8 трлн рублей), и в 8 раз меньше расходов на армию, включая производство оружия в рамках гособоронзаказа (3,5 трлн рублей).

По уровню расходов на исследования и разработки — 1,03% ВВП — Россия находится в четвертом десятке стран мира и даже от позднего СССР образца 1990 года отстает на 40%, оценивали в ВШЭ ранее.

Для сравнения: Израиль тратит на науку 4,93% ВВП, Япония — 3,24% ВВП, США — 3,07% ВВП, Китай — 2,23% ВВП.