Российский капитализм и иностранный капитал

В преддверии встречи в Женеве даем для анализа сложившейся ситуации две статьи одна 100 летней давности другая описывает состояние экономики на 2017 г причем ничем сегодня 2021 году ситуация не отличается от 2017 только ухудшилась . И анализируя диалектическим методом можно делать выводы в чьих же интересах будут проведены переговоры

Российский капитализм и иностранный капитал

Мы не поймем многих вещей в истории развития капитализма в России, если не определим роль иностранного капитала. Эта тема обычно избегается в нашей демократической литературе, вместе с тем она была болезненно спорной и в советской литературе, посвященной дореволюционному периоду. Так, тот же П.А. Хромов в одной из работ, приводя массу статистических данных о проникновении иностранного капитала, пишет: «Многие исследователи преувеличивали роль иностранного капитала в экономике России, не учитывая его отрицательных последствий. Ошибочно и другое мнение, согласно которому иностранный капитал будто бы играл в России такую же роль, как и в полуколониальной стране. То, что капитал в Россию экспортировался преимущественно в форме займов, а не инвестиций, дававший значительно более высокий процент прибыли кредитору, опровергает мнение о господстве иностранного капитала в экономике дореволюционной России».[12]

То есть суть проблемы заключалась в том, что, дескать, да, роль иностранного капитала была велика, но капитализм в России развивался в силу объективных причин, в том числе и благодаря самой российской буржуазии. Рассмотрим, так ли это было на самом деле. Обратимся в этой связи к иностранным ученым, которых данная проблема с идеологических позиций не волновала, и которые просто констатировали ситуацию относительно роли иностранного капитала.

Так, Майкл Корт пишет: «Два ключевых фактора определяли развитие русского капитализма: непропорциональную роль иностранцев и прямое вмешательство государства. Иностранцы играли такую выдающуюся роль из-за отсутствия капитальных ресурсов и необходимого технического мастерства для расширения промышленного производства. Иностранные инвестиции фактически достигали 1/3 всех промышленных инвестиций в России, в частности сконцентрированные в таких базовых отраслях промышленности как железная, угольная, химическая и нефтяная.:Фактически, несмотря на постепенное развитие российской буржуазии после 1860 г., роль государства в национальной экономике росла с каждым десятилетием между 1860 и 1900 годами».[13]

Проиллюстрируем его рассуждения на цифрах.

К началу 1898 г. в России насчитывалось 1146 акционерных обществ с капиталом в 2061 млн руб., в том числе основным в размере 1806 млн руб. и запасным — 255 млн руб. Из общего числа предприятий этого рода иностранными считались 115 с капиталом в 337 млн руб. В 1898 г. допущены к операциям в России 23 иностранные анонимные компании с основным капиталом в 96 млн руб..[14] То есть к концу века приблизительно 1/6 часть акционерного капитала принадлежала иностранцам, что было немало. Однако в последующем их роль, как в количественном, так и в качественном отношениях возрастала стремительно, принимая разнообразные формы. Так, Французский банк стал главным поставщиком займов на развитие железных дорог, военно-промышленные компании Виккерс и Шнейдер — финансировали военные заказы в России, англо-голландский трест «Ройл Датч Шелл» развернул бурную деятельность поначалу в районе Грозного, затем Баку. В 1908 г. большая часть акций «Лензолото» (среди акционеров, между прочим, была и мать Николая II) перешла в руки лондонского финансового концерна «Дена — Голдфилдс».[15]

У Ленина в его «Тетрадях по империализму» есть подробный конспект книги о Е. Агада «Крупные банки и всемирный рынок» (С.-Петербург, 1914), в который работник банка весьма детально описывает «взаимосвязи» европейских банков с российскими. Вот некоторые выдержки из этой работы. (В круглых скобках — страницы оригинала, в квадратных — страницы «Тетрадей»).

«Сосьете женераль etc.», «Банк де Пари э де Пэи-Ба», «Банк де л’Юнион паризьен» «парижское банковское трио, которое располагает миллиардами франков и главным рынком которого является Россия, контролирует следующие русские банки: 1) Русско-Азиатский банк, 2) Петербургский частный банк, 3) Соединенный банк, и оно ввело акции некоторых близко стоящих к этим банкам промышленных концернов на парижскую биржу» (55).

«С 1906 г. еще усиливается дальнейшее и более крупное немецкое финансовое участие в «Русском банке для внешней торговли», называемым Русский банк, и в «С.-Петербургском международном торговом банке», называемым Международным; первый примыкает к концерну «Дейче банк», второй к «Дисконтогезельшафт» в Берлине. Оба русских банка работают на 3/4 немецкими деньгами (акционерный капитал). «Русский банк» и «Международный» являются двумя наиболее значительными русскими банками вообще. Оба очень спекулятивны» (82).

Октябрь/ноябрь 1913 г. (Из Ленинской таблицы)

{С.-Пет. Депозитивные банки а) в «системе участий»: Немецкое участие — 4 банка: Сибирский торговый; Русский банк; Международный; Учетный банк. Английское участие — 2 банка: Русский торгово-промышленный; Русско-Английский. Французское участие — 5 банков: Русско-Азиатский, Петербургский частный, Азовско-Донской, «Унион» (правление в Москве) Русско-Французский торговый. + 8 независимых русских банков (в СПБ и Москве) [99]}.

«Это разъясняет деятельность тех петербургских банков, которые, будучи по видимости «русскими», по источникам средств «иностранными», а по риску — «министерскими», выросли в паразитов русской хозяйственной жизни. — И этот прецедент (рассказ был о Сибирском банке etc.) «стал ныне принципом для организации петербургских банков. Берлинские и парижские директора крупных банков считают свои интересы защищенными: » (137) [100].

«Распределение этой мощности между тремя заграничными группами банков примерно следующее: 1) Французское банковское три плюс 5 петербургских банков — 55 %, 2) Немецко-Берлинское «Д» банки — 35 %, 3) Английско-лондонские синдикаты плюс 2 петербургских — 10 % (212) [105].

А вот данные из работы А.Н.Зака «Немцы и немецкий капитал в русской промышленности» (СПБ, 1914).

Сумма акционерных капиталов в России: 1912: русские — 371,2 миллиона рублей, иностранные — 401,3 млн руб. /225/, т. е. более половины приходится на иностранный капитал.

Немецкий капитал в отраслях промышленности распределялся следующим образом: 1912 г. в текстильной — 34–50 % в Московской губ. и прибалтийских губ., в содовой — 1/2 всех капиталов. Кроме того, в металлургической, машиностроительной, механической, электрической, электротехнической, светильный газ — 71,8 % немецкий, 12,6 — французский, 7,4 % — бельгийский, 8,2 — русский [226].

По размерам ввозимого в Россию капитала на первом месте стояла Франция, на втором — Англия, затем шли Германия, Бельгия, США и т. д. Французский капитал вкладывался в отрасли тяжелой промышленности и в кредитную систему. Франция была главным кредитором России по государственным займам. На долю французского ростовщического капитала приходилось около трети всех иностранных капиталов, вложенных в акционерные общества России.[16] Немецкий капитал вкладывался в предприятия электропромышленности, химической промышленности и в акционерные банки. Бельгия предпочитала горную промышленность, а также коммунальные сферы, машиностроительную и химическую промышленность.

Доля иностранного капитала в коммерческих банках России была перед войной в пределах 1/3 — 2/5, во время войны она несколько снизилась.[17]

А вот ответ на утверждения Некрича и Хеллера о том, что в годы войны доля иностранной зависимости России от иностранного капитала резко понизилась. На самом деле удельный вес иностранного капитала в основном капитале ведущих коммерческих банков составлял на 1 января 1917 г. 47 %, а в таких банках, как Русско-Азиатский, — 79, Петроградский частный Коммерческий банк — 58, Соединенный банк — 50 % и т. д. (Хромов, 1950, 385). В начале царствования Николая II иностранцы контролировали 20–30 % капитала в России, в 1913 г. — 60–70 %, к сентябрю 1917 г. — 90–95 %.[18] В подтверждение мне попалась еще одна статья, в которой Григорий Гольц (Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН) приводит такие цифры: «…доля иностранного капитала в русских банках выросла с 7,5 процентов в 1870 г. до 43 процентов в 1914 г…в промышленности: почти половина всех капиталов принадлежала иностранцам».[19] Хотя авторы приводят различные цифры, однако общая динамика была очевидна: иностранцы прибирали финансовую сферу России в свои руки.

Российское правительство уже в то время село на иглу иностранных займов, особенно в 1906 и 1909 гг. В результате (не напоминает ли это уже наши дни?) стали накапливаться долги, на оплату процентов по которым за 10 лет (1904–1913 гг.) было выплачено 1,7 млрд рублей, причем получено немногим более одного млрд.[20]

Еще один результат. Государственный долг России с 8,8 млрд руб. в 1913 г. увеличился до 50 млрд в 1917 г.[21]

Другими словами, Россия, с одной стороны, увязла в долгах как в шелках перед Европой, с другой, она, пустив «козла в огород», стала терять контроль над своей экономикой и внешней политикой. Весьма убедительно эту зависимость описал Георг Хальгартен в своей фундаментальной работе «Империализм до 1914 года» (М., 1961), кстати, переведенной на русский язык. Он пишет: «Французский финансовый империализм, который до войны в основном контролировал южнорусскую тяжелую промышленность, в это время не только вел борьбу против германского участия в русских железнодорожных обществах, но даже размещение новых русских займов в Париже ставил в зависимость от строительства русских стратегических железных дорог и значительного увеличения армии» (с.629).

К этому же можно добавить, что уже упоминавшийся «Сосъета женераль» вместе с одним левантийским банком захватила в свои руки финансовый контроль над верфями в Николаеве на Черном море, где уже управляли бельгийцы (с. 634).

Наконец, можно вспомнить и о русском промышленнике А. И. Путилове. Оказывается, на Путиловском заводе «из 32 директоров 21 директор, а из общего числа рабочих и монтажеров 60 % принадлежали немецкой национальности» (с.632). В финансовом же отношении контроль осуществлялся банком «Унион паризъен» (с.633).

Само собой разумеется, все эти «Виккерсы», «Крезо» и прочие имели своих людей на любом уровне власти и в любой сфере: будь то Дума, царский двор или правительство. Что также в деталях описано у Хальгартена (с.634).

А вот одна из важнейших причин участия нашей страны в войне на стороне Антанты. Хальгартен продолжает: «Из-за этих гигантских сделок происходила драка между концернами военной промышленности всей Западной Европы, особенно, конечно, Антанты; ее концерны не только снабжали Россию извне, но контролировали также не многие мнимо русские предприятия и таким образом закрепляли за странами Западной Европы монополию поставок для русской армии, а это, согласно, правда, пристрастному мнению тогдашнего русского военного министра Сухомлинова, препятствовало созданию достаточно сильной национальной военной промышленности и тем самым обусловило русскую катастрофу 1915 года, которая, несомненно, была вызвана в первую очередь недостатком боеприпасов» (с. 631).

Отсюда становится понятным, почему Россия, имевшая более высокий уровень торговых связей с Германией[22] (не говоря уже о дружбе между Вилли и Ники), тем не менее, выступила на стороне Антанты. Причина единственная: совокупный англо-французский капитал контролировал более обширные и масштабные экономические сферы, чем капитал германский. Понятно, чей капитал должна была обслуживать Россия, втягиваясь в войну против Германии. Этого не понимала часть царских министров и думских деятелей. Так, уже после начала войны Н. Маклаков и И. Щегловитов подали царю записку, «в которой указывали на необходимость скорейшего окончания войны с Германией, родственной России по политическому строю. Напротив, сближение с нашими союзниками они считали опасным для России».[23]

Экономика России наполовину принадлежит иностранцам

Инвестиционная оккупация России

Автор – Валентин Катасонов

Тема иностранных инвестиций на протяжении многих лет была одной из главных в выступлениях наших руководителей и в российских СМИ. Сегодня она отошла в тень. Причина — начавшиеся весной 2014 года экономические санкции Запада против России. С одной стороны, вроде бы ослаб приток иностранных инвестиций в Россию. С другой стороны, даже те иностранные инвесторы, которые обосновались в нашей стране, стали ее покидать. Действительно, Банк России на протяжении трех последних лет фиксирует большие оттоки капитала. По его данным, в 2014 году чистый отток капитала из России был рекордным, превысив 152 млрд долл. Правда, Центробанк не дает разбивку экспорта и импорта капитала по видам «российский» и «иностранный». Вместе с тем, считается, что чистый отток капитала из России происходит преимущественно за счет иностранного капитала, хозяева которого, мол, опасаются неприятностей, могущих возникнуть из-за нарушения санкционного режима в отношении России. У некоторых наших сограждан (даже экономистов) возникло представление, что иностранный капитал покинул Россию. Мол, российская экономика теперь держится на отечественных инвесторах.

Однако, должен разочаровать тех наших патриотов, которые думают, что экономика постепенно освобождается (или уже освободилась) от гнета иностранного капитала. То, что мы называем чистым оттоком капитала, демонстрирует движение спекулятивного капитала, который в России занимается лишь мародерством, но глубоко и надолго в экономику не внедряется. Но есть другой иностранный капитал, который не очень-то подвержен как экономической и политической конъюнктуре и который Россию не только не покидал, но и намеревается ее дальше «осваивать». Можно даже предположить, что наши геополитические противники заинтересованы в том, что иностранный капитал «глубокой закладки» в России оставался. Это примерно также, как присутствие своих партизан в глубоком тылу противника. В любой момент времени такие «партизаны» могут всадить нож в спину России.

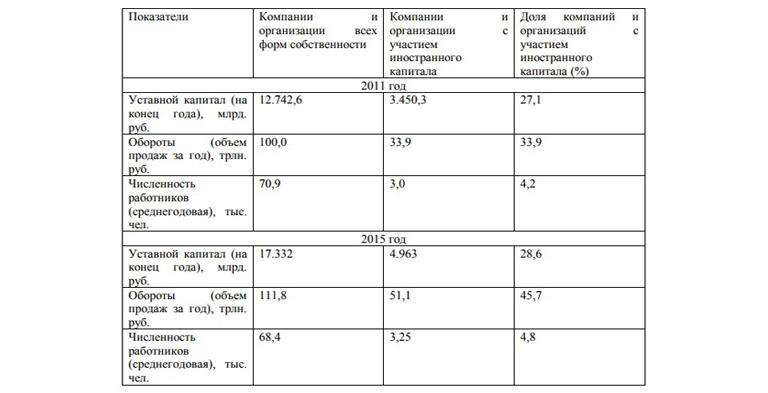

Статистика по присутствию иностранного капитала в российской экономике не очень богата. Но даже то, что дает Росстат, позволяет составить приближенную картину и определить динамику. Ниже привожу таблицу, составленную на основе данных Росстата по двум годам — 2011 и 2015. Показатели по 2011 году отражают положение дел накануне экономических санкций, а показатели по 2015 году — во время действия таких санкций (данные за 2015 год — последние из опубликованных Росстатом).

Позиции компаний и организаций с участием иностранного капитала в российской экономике.

Как видно из приведенных данных, позиции иностранного капитала в российской экономике после начала экономических санкций против нашей страны не только не ослабли, но даже укрепились. Особенно по такому показателю, как обороты (объемы продаж). Если экстраполировать тенденцию периода 2011−2015 гг., то следует предположить, что на сегодняшний день (середина 2017 года) предприятия с участием иностранного капитала по показателю объема продаж превзошли предприятия российского происхождения. Разве это не засилье иностранного капитала? О последствиях (экономических и политических) такого засилья я уже неоднократно писал, поэтому повторяться не буду. Единственное, что хочу отметить: только что принятая «Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 года» (указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208) вообще умалчивает о такой угрозе нашей безопасности, как присутствие иностранного капитала в российской экономике. Тем самым, значимость указанного документа полностью девальвируется.

В связи с экономическими санкциями Запада наша власть провозгласила курс на импортозамещение. Но даже те очень скромные успехи в так называемом «импортозамещении» обеспечиваются, в первую очередь, именно предприятиями с участием иностранного капитала. Им такое импортозамещение на руку. Они активно осваивают и захватывают внутренний рынок. Импортозамещение с помощью иностранного капитала опасно. Не надо питать никаких иллюзий: нити управления компаниями с участием иностранного капитала уходят далеко за границы Российской Федерации. В штаб-квартиры транснациональных компаний и банков. И далее — в Белый дом, Государственный департамент США, Минфин США (именно там находятся основные подразделения, планирующие и реализующие мероприятия «экономической войны» против России) и другие ведомства США. Даже если под «иностранным капиталом», «иностранными инвестициями» скрываются физические и юридические лица РФ, пользующиеся офшорными юрисдикциями, угроза для нас ничуть не меньше, чем в случае с «настоящими иностранцами». Российские клиенты офшорных юрисдикций — под «колпаком» у спецслужб США, а также Великобритании (последняя контролирует многие офшорных юрисдикции).

В каких отраслях российской экономики позиции иностранного капитала особенно значительны? Я уже называл некоторые из них. Это, в первую очередь, оптовая и розничная торговля. В капитале сектора торговли доля организаций с участием иностранного капитала составила 81,4% всего уставного капитала. Кроме того, это пищевая промышленность, где не менее 2/3 отрасли контролируется иностранным капиталом.

Остановлюсь еще на секторе «Добыча природных ресурсов». Иностранные инвестиции в уставные капиталы предприятий указанного сектора на конец 2015 года составили 82,76 млрд руб. Общий объем уставных капиталов предприятий с участием иностранного капитала (далее — ПИК) отрасли на тот же момент времени был равен 197,91 млрд руб. Получается, что в среднем доля нерезидентов (физических и юридических лиц) в уставных капиталах ПИК была равна 42%. В свою очередь, доля ПИК в общем объеме уставных капиталов всех предприятий отрасли составила 26%.

Объем продаж ПИК, действующих в секторе добычи природных ресурсов, в 2015 году составил 3,95 трлн. руб. По отношению к показателю оборотов всего сектора это равняется 34,7%. Здесь мы видим (как и в случае с другими секторами экономики), что доля ПИК в показателях оборотов существенно выше, чем их доля в уставных капиталах. Если принять средний курс рубля в 2015 году, равный 60 рублям за 1 доллар США, то получается, что иностранные инвестиции в уставные капиталы предприятий сектора добычи природных ресурсов были эквивалентны 1,4 млрд долл. Получается, что ценой таких мизерных вложений в уставные капиталы иностранцы купили право контролировать более 1/3 оборота добывающей промышленности России.

Приведенные мною оценки присутствия иностранного капитала в добывающей промышленности России базируются на данных Росстата. Имеются иные оценки. Вот, например, обзор под названием «Кому принадлежит экономика России». Этот общий обзор дополняется серией отраслевых (секторальных) обзоров, названия которых начинаются со слов: «Кому принадлежит…». Авторы дают картину по разным отраслям, в том числе по сектору добычи природных ресурсов, в 2014 году. По сектору добычи природных ресурсов были использованы отчеты и другие данные по 106 организациям добывающей промышленности по добыче 24-х видов полезных ископаемых (в среднем 94% добычи этих ископаемых в стране). Казалось бы, что по некоторым видам природных ресурсов ключевые позиции принадлежат государству. Например, по добыче газа. Но вот что пишут авторы обзора: Предприятиями с госучастием добыто около ¾ российского газа. Опять же не забываем, что так же, как и в добыче нефти, среди газодобывающих компаний России нет ни одной, в которой не засветились бы офшоры или иностранцы«. Вот резюмирующая цитата из отчета по сектору добычи природных ресурсов: «Предприятия в иностранной или оффшорной юрисдикции добывают 55% российских полезных ископаемых».

В отдельном обзоре, который называется «Кому принадлежит сырьевая экономика в России» те же авторы дают более развернутое резюме по ситуации в добывающей промышленности России: «…всё участие государства в добывающей промышленности России сводится к владению Калининградским янтарным комбинатом, „ПГХО“, „Алросой“, „Роснефтью“ и „Газпромом“, которые, с учётом дочерних компаний, добывают весь российский уран, янтарь (официальный), около половины нефти, 75% газа и все алмазы. Все остальные ресурсы в России добываются частными, оффшорными или иностранными компаниями». Отмечу, что в обзоре была рассмотрена отдельно добыча многих видов металлов, имеющих жизненно важное значение в производстве оружия и военной техники. Такие, как полиметаллы, медь, никель, кобальт, молибден, металлы платиновой группы. Там нет никаких признаков присутствия государства (либо же оно представлено в гомеопатических дозах). Зато везде присутствует иностранный и офшорных капитал. Также обращу внимание, что масштабы присутствия иностранного капитала в секторе добычи природных ресурсов, оцениваемые авторами обзора, существенно большие, чем это вытекает из цифр, представляемых Росстатом.

У меня нет возможности приводить оценки, содержащиеся в обзорах из серии «Кому принадлежит…», по всем отраслям и секторам российской экономики. Отмечу лишь, что исследование было весьма фундаментальным, но, к сожалению, промелькнуло мало замеченным (думаю, что были предприняты усилия по его замалчиванию). Попытаюсь привлечь внимание читателей к этому исследованию. В нем была рассмотрена деятельность не только добывающей, но и обрабатывающей промышленности. По последней были проанализированы учредители 1265 предприятий и холдингов обрабатывающей промышленности (на них в 2014 году пришлось 74% объема производства по 121 виду продукции). Цель исследования — оценить, что еще из экономики остается в руках государства и в каких секторах еще можно ожидать приватизации остающихся государственных активов.

Вот резюме по положению в российской промышленности в целом: «Активы государства пока ещё наиболее велики в генерации электроэнергии, добывающей промышленности (нефтегазодобыча, янтарь, уран и алмазы), нефтепереработке, транспортном машиностроении, атомной промышленности. В остальных отраслях государство уже не играет заметной роли. Более половины из рассмотренных компаний имеют в списке акционеров или учредителей иностранные, или оффшорные компании».

И опять я возвращаюсь к документу «Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 года». Может ли власть членораздельно ответить, как она собирается обеспечивать экономическую безопасность страны в условиях, когда ей почти ничего не принадлежит? И вообще: может ли она управлять страной, когда, по крайней мере, половина экономики принадлежит иностранному и офшорному капиталу?

Примечания:

1

К примеру, на этом поприще весьма активно старается «Историческая газета», главным редактором и учредителем которой является А.А. Парпара

2

Борьба, 1995, № 12, с. 3

12

П.А. Хромов. Экономическая история СССР. М., 1982, с. 181.

13

Michael Kort. The Soviet Colossus. The Rise and Fall of the USSR.NY, 1993, p. 47–48.

14

Россия: Энциклопедический словарь, с. 323.

15

Всемирная история в десяти томах. Том VII. М.,1960, сс. 465, 468.

16

Сумма парижских займов России увеличилась с 3 млрд франков в 1890 г. до 12,4 млрд в 1914 г., что составляло 3/4 всех французских займов за рубежом. — J.A.C. Grenville. A History:, p. 28.

17

П.А. Хромов. Экономическая история СССР, с. 183.

18

А.А. Мосолов. При дворе последнего Российского императора. Записки начальника канцелярии Министерства императорского двора. М.: 1993. Цит. по: Борьба, 1995, № 12, с. 2.

19

Известия, 16.X.1993

20

Всемирная история в десяти томах. Том VII, с. 465

21

Всемирная история в десяти томах. Том VII, с.561.

22

До войны Германия была первым торговым партнером России по импорту и по экспорту. Но и Россия занимала высокие позиции в торговле Германии: второе место в германском ввозе, и третье — в вывозе (1913 г.). — Г. Хальгартен, с. 636.

23

П.Н. Милюков. Воспоминания. М.:Политиздат, 1991, с. 395.