АВИАСТРОЕНИЕ В СССР. » БПЛА »

Ударный БПЛА Ту-121 (самолет «С»).

Разработчик: ОКБ Туполева

Страна: СССР

Первый полет: 1959 г.

В 1957 году ОКБ-156 во главе с Андреем Николаевичем Туполевым приступило к освоению принципиально новой тематики. В традиционной области деятельности ОКБ — самолетостроении положение представлялось достаточно благоприятным. Наращивался выпуск межконтинентального Ту-95, на трех заводах шла серия Ту-16, в опытном производстве находился первый прототип сверхзвукового «самолета 105». Завершались испытания пассажирского Ту-104, прорабатывалась «конверсия Ту-95».

В то же время Туполева тревожила растущая заинтересованность Н.С.Хрущева в развитии ракетного оружия. К началу 1957 года завершалась подготовка к летным испытаниям первой советской МБР Р-7, прошла летные испытания первая стратегическая ракета с ядерным зарядом Р-5М. Против баллистических ракет оказались неэффективны все средства, как существовавшей в те годы, так и перспективной противовоздушной обороны (ПВО). Напротив, для обычных средств Дальней авиации развертываемая система ПВО Североамериканского континента НОРАД могла стать практически непреодолимым барьером.

Начатое с 1954 года создание «системы реактивного вооружения К-20» на базе Ту-95 и микояновского самолета-снаряда Х-20 было палиотивом. Носитель мог быть сбит на многочасовом пути к берегам Америки, а скоростные и высотные показатели Х-20 практически соответствовали новейшим самолетам тех лет и не исключали возможности перехвата даже сверхзвуковыми истребителями, не говоря уже о зенитных управляемых ракетах (ЗУР), воспринимавшихся в те годы как абсолютное оружие против самолетов. Поэтому с учётом неопределенности перспектив своего основного заказчика — Дальней авиации Туполев предпринял шаги для внедрения своего коллектива в столь модную область как ракетостроение, тем более, что на протяжении ряда лет в ней уже работали такие серьезные самолетостроительные организации, как КБ Лавочкина, Ильюшина и Бериева.

Помимо интересов коллектива в целом Андрей Николаевич мог использовать переход к новой тематике для ускоренного приобщения к руководящей работе Алексея Андреевича Туполева, закончившего МАИ в 1949 году. Специфический характер работ по ракетам позволял сформировать подразделение, решающее широкий круг задач и функционирующее в составе ОКБ-156 в режиме своего рода «государства в государстве». Молодость Алексея Андреевича, возглавившего новый отдел в 1957 году, компенсировалась огромным техническим и жизненным опытом Александра Васильевича Надашкевича, дважды прошедшего через «специальные КБ». Внедрение ОКБ-156 в ракетостроение осуществлялось по принципу «шаг вперед, два шага назад». Туполев — старший заинтересовал заказчика грандиозными планами создания «планирующей крылатой ракеты» с дальностью 9000-12000 км. Трехступенчатая жидкостная ракета со стартовым весом 240 т должна была разогнать планирующий аппарат до скорости 20000 км/ч, подняв на высоту 50 км. На пассивном участке полета скорость постепенно падала, но даже в районе цели на высоте более 30 км превосходила 7000 км/ч. Ожидалось, что отклонения от заданной точки не превысят 10 км. Идейно проект восходил к немецким разработкам конца войны — А-9/А-10 и «орбитальному бомбардировщику» Зенгера и содержал еще неосознанную в те годы степень технического риска. В дальнейшем выяснилась исключительная сложность разработки теплозащиты для длительно летящих с гиперзвуковыми скоростями летательных аппаратов. Соответствующие материалы удалось создать только в 80-е годы при разработке «Шаттла» и «Бурана».

Предчувствуя возможный конфуз, Андрей Николаевич сделал первый шаг назад. Постановлением Совмина от 19 марта 1957 года туполевскому коллективу поручалось проработать перспективную планирующую крылатую ракету только в рамках НИР (темы «КР», в дальнейшем — «ДП») с последующим представлением предложений по этапам и срокам дальнейших работ. На уровне ОКР предлагалось выпустить в третьем квартале 1958 года эскизный проект по межконтинентальному самолету-снаряду «Д» с куда более скромными характеристиками — скорость 2500-2700 км/ч, высота полета 22-25 км, дальность 9000-9500 км при уровне точности, предусмотренной для «КР». Целесообразность создания самолета-снаряда «Д» была более, чем сомнительна, хотя бы потому, что к этому времени разрабатывавшиеся с 1954 года лавочкинская «Буря» и более мощный «Буран» Мясищева вышли на стадию подготовки к летным испытаниям. Обе эти ракеты уже воплотились в металле и обладали более высокими скоростными и высотными характеристиками в сравнении с еще «бумажной» туполевской «Д». Поэтому Туполев сделал и второй шаг назад, представив предложения о разработке самолета-снаряда средней дальности с диапазоном максимальных скоростей и высот полета, соответствующим ракете «Д». Эта тема нашла отражение в мартовском правительственном документе, а затем конкретизировалась в постановлении правительства 23 сентября 1957 года, по которому ОКБ поручалось создание самолета-снаряда (по более современной терминологии — крылатой ракеты) на дальность 3000-4000 км с выходом на летные испытания в конце 1958 года.

Следует отметить, что и в области самолетов-снарядов средней дальности Туполев не был первым. С апреля 1956 года ОКБ-240 С.В.Ильюшина разрабатывало для вооружения подводных лодок самолет-снаряд П-20 с дальностью 2500-3000 км при скорости 3200 км/ч и высоте полета более 20 км. Спустя год правительство выдало задание на разработку варианта наземного базирования — П-20С с дальностью 3200-3400 км. Опираясь на большие возможности своей «фирмы», Туполев рассчитывал опередить Ильюшина. Кроме того, пользуясь особым авторитетом в Госкомитете по авиационной технике и в вышестоящих инстанциях, Туполев нашел доброжелателей, вошедших в правительство с предложением прекратить разработку П-20С как дублирующую работы по «С». Хотя в то время туполевская машина находилась на более ранней стадии разработки, соответствующее постановление было утверждено правительством 1 апреля 1959 года. Как всегда осторожный Туполев предложил для утверждения в директивных документах достаточно скромные летно-технические характеристики ракеты «С», что позволило сделать упор на использование в конструкции в основном освоенных промышленностью алюминиевых сплавов и применить обычный ТРДФ. Это позволило избежать трудностей с жаростойкими материалами и прямоточными двигателями, использовавшимися на «Буре», и «Буране». Соответственно, отпала необходимость в мощных стартовых ступенях, разгонявших эти ракеты до скоростей запуска ПВРД.

Общая компоновочная схема ракеты «С», именуемой также самолетом «121», не отличалась особой новизной в сравнении с ранее созданными отечественными ракетами. Компоновка фюзеляжа в основном соответствовала челомеевской П-5 и бериевской П-10. Треугольное крыло и оперение с размещением плоскостей под углом 120° друг к другу ранее применил Березняк на П-15. Но был внедрен и ряд новшеств. Впервые на беспилотном летательном аппарате применили подвижное центральное тело для регулирования подфюзеляжного воздухозаборника. Между воздухозаборником и фюзеляжем находилась щель для слива пограничного слоя воздуха, поступавшего в канал между двигателем и корпусом фюзеляжа для наружного охлаждения ТРД. Оригинальным было и эжекторное сопло с кольцевой щелью в хвостовой части фюзеляжа, применение которого повысило эффективность работы двигательной установки на начальном участке полета. Аналогичное устройство позднее было применено на микояновском перехватчике Е-150.

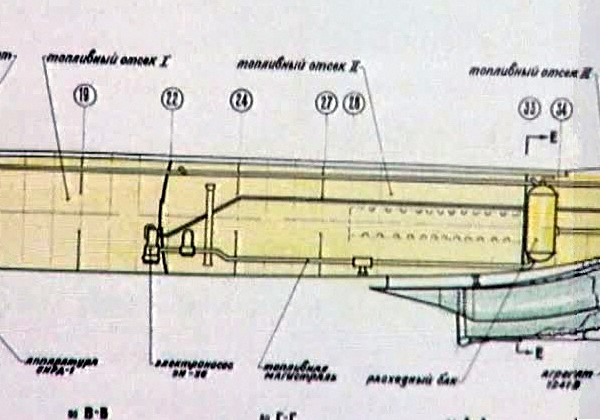

Для практически однорежимного туполевского беспилотного летательного аппарата такое решение представлялось более целесообразным в сравнении с регулируемым соплом. Кольцо эжектора крепилось на четырех пилонах, три из которых сопрягались с наплывами в основании рулей, а четвертый находился под фюзеляжем. Технологически фюзеляж длиной 24,7 м при диаметре цилиндрической части 1,7 м делился на 7 отсеков. Первые два отсека использовались для размещения оборудования, обеспечивающего функционирование установленной в отсеке Ф-3 термоядерной боевой части весом около 3 т. Отсеки Ф-4 и Ф-5 представляли собой сварные несущие топливные емкости, при этом последний отсек был разделен поперечной перегородкой на два бака. Герметичная верхняя часть отсека Ф-6 предназначалась для размещения аппаратуры астронавигации, автопилота и системы кондиционирования, а в нижнем, основном объеме, устанавливался двигатель. Заканчивался фюзеляж хвостовым отсеком Ф-7.

Треугольное многолонжеронное кессонное крыло стреловидностью 67° по передней и — 3°55″ по задней кромке было образовано профилями П-35 ЦАГИ относительной толщиной — 3,5%. Крыло было слишком тонким для размещения топливных баков и элементов рулевого привода — органы управления, как и элементы механизации крыла отсутствовали. Суммарная площадь двух консолей составляла 61,192 м2, удлинение — 1,5. Предусматривалось, что для вписываемости в дорожные ограничения ракета будет транспортироваться на стартовую позицию с отстыкованными консолями крыльев. С учетом этого крепление консолей к центроплану осуществлялось по схеме «ласточкин хвост». Выступы на консоли вставлялись в пазы на фюзеляже, после чего консоль крыла сдвигалась вперед и фиксировалась двумя болтами.

Площадь каждого из трех цельно-поворотных рулей со стреловидностью по передней кромке 45°, а по задней кромке — 2,3°, составляла 1,88 м2. Относительная толщина профиля П-53 ЦАГИ равнялась 4,5%. Управление в канале тангажа осуществлялось равным отклонением наклонных рулей, по крену — всех трех рулей. Для управления по курсу задействовались также все три руля, но угол отклонения наклонных рулей был вдвое меньше по сравнению с вертикальным рулем, что исключало возникновение момента крена. Ракета оснащалась ТРД КР-15-300 с форсажной тягой 10 т. Общий ресурс двигателя не превышал 15 часов, в том числе 3 часа в форсажном режиме. При полуторачасовом полете автономные системы управления середины 50-х годов могли привести к цели с промахом до нескольких десятков километров. Так как это было неприемлемо даже при использовании мощной боевой части, для управления полетом предусматривалась совместная работа астронавигационной системы «Земля-АИ» и автопилота АП-85.

Система «Земля-АИ» разрабатывалась филиалом НИИ-1 Минавиапрома под руководством Р.Г.Чачикяна на базе предназначенного для «Бури» оборудования. Она включала трехосный гиростабилизатор, телескопный блок, построитель вертикали и счетно-решающее навигационное устройство. Посредством визирования двух звезд она обеспечивала полную астрокоррекцию, выдавая информацию, как по угловой ориентации, так и по координатам нахождения ракеты. Визирование звезд производилось через два иллюминатора в наплыве у основания киля, при этом конструкция иллюминаторов полностью заимствовалась от «Бури». Автопилот в составе релейно-усилительного блока, прецессионного автомата курса ПАК-2, гировертикали ЦГВ-9, блока демпфирующих гироскопов и корректора высоты анероидного типа обеспечивал автономное управление на начальном участке полета, а спустя 5 мин после старта при достижении высоты 12 км начинал использовать информацию от астронавигационной системы. В условиях значительного кинетического нагрева конструкции и большого внутреннего тепловыделения работающей аппаратуры для поддержания температуры в приборном отсеке в пределах ±50°С на протяжении длительного полета потребовалась система кондиционирования. Горячий воздух отбирался от пятой ступени компрессора ТРД и охлаждался сперва до +30°С на водорадиаторе, а затем до -35°С, расширяясь в турбохолодильнике.

Для обеспечения старта ракеты под крылом размещалась пара пороховых ускорителей ПРД-52 тягой 57-80 т. Каждый из них снаряжался 1,55 т топлива НМФ-2. Столько же весила конструкция двигателей, а вес крепежных деталей обоих двигателей составлял 300 кг. Двигатели крепились к фюзеляжу, крылу и к кронштейнам, устанавливаемым на направляющей пусковой установки как своего рода стартовая тележка. Сборка из двух двигателей образовывала стартовый агрегат РАТ-52. Конструкция крепления обеспечивала автоматическое отделение ускорителей после спада их тяги. Для снижения возмущающего момента от разности тяг ПРД-52 их сопла устанавливались под углом более 30° к продольной оси фюзеляжа. На базе прицепа ЯАЗ-214 создали четырехосную подвижную пусковую установку СТ-10 весом (без ракеты) 21,25 т, буксировавшуюся «стартовым автомобилем» ЯАЗ-210. На СТ-10 закреплялись отстыкованные консоли крыла и рули, ускорители. Часть аппаратуры управления и боевая часть доставлялись на стартовую позицию отдельно. После прибытия на стартовую позицию и выставки стартовой установки в требуемое положение, к фюзеляжу пристыковывались консоли крыла и рули, устанавливалась боевая часть, а затем и ускорители. После предварительной выставки телескопического блока на ракете размещался главный прибор системы астронавигации. С использованием геодезических приборов осуществлялась азимутальная ориентация (прицеливание) трехосного гиростабилизатора этой системы.

Предусматривался старт под углом 12° к горизонту. Сперва должен был запускаться маршевый двигатель КР-15-300, который мог работать в форсажном режиме в наземных условиях не более 45 сек. В процессе запуска ускорителей силой 10 т срезался болт крепления ракеты на направляющих СТ-10. Спустя 3,75-5,0 сек после старта при достижении скорости около 167 м/с на высоте порядка 100 м отработавшие ускорители отделялись и падали на удалении 500-1500 м от пусковой установки. До выхода на маршевый участок с достижением высоты 19,9 км и скорости 2660 км/ч расходовалось до 40% из 16 т залитого в ракету керосина ТС или Т-1. Далее скорость поддерживалась примерно постоянной за счет дросселирования форсажной тяги двигателя (в пределах 85-100% максимального значения), а высота по мере выработки топлива постепенно нарастала до 24,1 км. На удалении от цели порядка 45 км ракета переводилась в пикирование по баллистической траектории с нулевой поперечной перегрузкой. Заряд подрывался при достижении заданной дальности на высоте около 2 км при скорости до 2000 км/ч.

Предпоследний день 1958 года отметили почти новогодним фейерверком — на подмосковном полигоне Фаустово произвели первый старт. Однако соответствие заданному постановлением сроку начала летных испытаний было несколько формальным — в непродолжительный полет ушел, если не «бумажный тигр», то «деревянный дракон». Снабженный натурными стартовыми двигателями и обеспечивающим управление только по крену упрощенным автопилотом АП-85А имитатор был выполнен в основном из дерева, за исключением хвостовой части фюзеляжа и оперения. Чтобы при последующем планировании имитатор не улетел куда не надо, крылья отстреливались при окончании работы ускорителей. Следующий пуск имитатора для отработки стартового участка провели спустя полгода уже на полигоне во Владимировке. С 26 августа начались летные испытания натурных экспериментальных ракет с работающими ускорителями и КР-15-300. Во втором пуске 4 декабря была достигнута расчетная скорость на маршевом режиме. К изготовлению ракет для испытаний постепенно подключался серийный завод в Воронеже.

Однако успешный декабрьский пуск уже не очень радовал конструкторов — к этому времени стало известно, что 11 ноября Комиссия по военно-промышленным вопросам (ВПК) своим решением предложила прекратить разработку ряда неперспективных образцов реактивного вооружения, в том числе «Бури», П-20, «С», а также авиационного ударного комплекса Ту-95 — носителя «С» (он разрабатывался и в варианте ракеты класса «воздух — поверхность» с конца августа 1958 года). Окончательную силу ноябрьскому приговору ВПК придало постановление правительства 5 февраля 1960 года. Приговор был строг, но справедлив. В конце 1959 года на вооружение приняли разработанную под руководством М.К.Янгеля баллистическую ракету Р-12 с дальностью до 2000 км, по точности попаданий, примерно вдвое превосходившая «С». В последующие три десятилетия боевой службы многих сотен Р-12 ни в Европе, ни в Азии не имелось никаких средств обороны, способных перехватить их головные части. В угрожаемый период предусматривалось рассредоточение ракет перевозимых комплексов на многочисленных полевых стартовых позициях. Уже в 1960 году Р-12 стартовала из экспериментальной шахтной пусковой установки «Маяк», что позволило в дальнейшем радикально повысить защищенность комплексов. С другой стороны, высоко летящая и, следовательно, своевременно обнаруживаемая «С» представлялась идеальной мишенью для развертываемых в Европе американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Найк-Геркулес», поступивших на вооружение в 1958 году и способных поражать скоростные цели на высотах до 30 км. Преимущество «С» по максимальной дальности не имело существенного значения — большинство целей в Европе находилось в пределах досягаемости размещаемых на западе СССР Р-12. Для поражения немногих наиболее удаленных объектов предназначалась более мощная баллистическая ракета Р-14, разрабатывавшаяся тем же коллективом и принятая на вооружение в 1961 году.

Краткое техническое описание.

Самолет «121» представлял собою цельнометалический моноплан нормальной схемы, выполненный в основном из традиционных авиационных конструкционных материалов. Крыло самолета было треугольной формы в плане, с углом стреловидности по передней кромке 67°. Управляющие поверхности на крыле отсутствовали. Все управление самолетом осуществлялось с помощью цельноповоротных треугольных в плане киля и стабилизатора.

Передняя часть беспилотного самолета была занята аппаратурой управления и наведения на цель и отсеком с боевой частью. Здесь же находились агрегаты системы охлаждения систем самолета. Средняя часть самолета была в основном занята топливными интегральными цельносварными герметизированными баками, надтопливное пространство для тепловой изоляции топлива от воздействия кинетического нагрева заполнялось инертным газом.

В хвостовой части находился маршевый двигатель КР-15-300 с кольцевой системой охлаждения форсажной камеры и эжекторным соплом. Воздухозаборник находился под средней частью фюзеляжа. На старте он был частично прикрыт специальным коллектором, выполненным в форме полукольца, который отстреливался после старта, при выходе самолета-снаряда на сверхзвуковой режим.

Старт «121» осуществлялся с помощью двух твердотопливных ускорителей, которые, по мере падения их тяги, после отделения самолета от пусковой установки, разворачивались вокруг точек крепления к самолету и самостоятельно отделялись от него.

ЛТХ:

Модификация: Ту-121

Размах крыла, м: 8,40

Длина самолета, м: 24,77

Высота самолета, м: 4,61

Масса, кг

-пустого самолета: 11450

-макс. взлетная: 3500

-топлива: 16600

Тип двигателя: 1 х ТРДФ КР-15-300

Тяга, кгс: —

Максимальная скорость, км/ч: —

Крейсерская скорость, км/ч: 2775

Практическая дальность действия, км: 3880

Высота полет, м: —

-в начале маршевого участка: 19900

-при подходе к цели: 24100

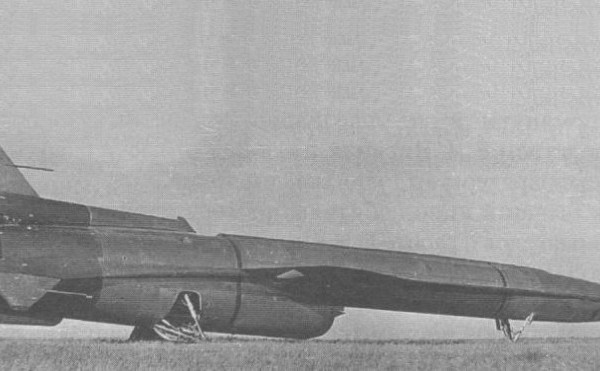

БПЛА «121».

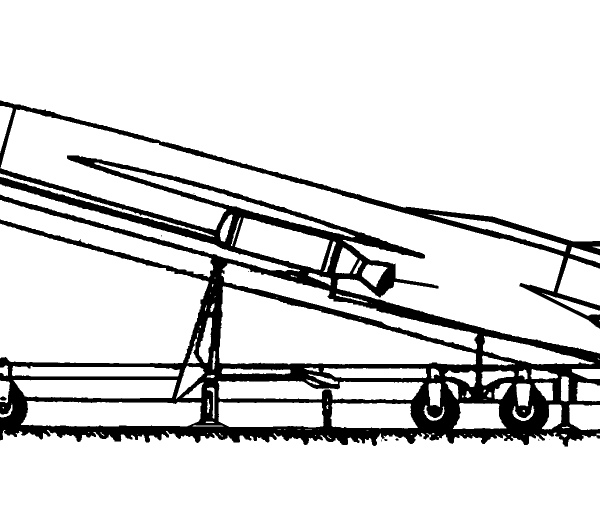

Схема пусковой установки СТ-10 с Ту-121.

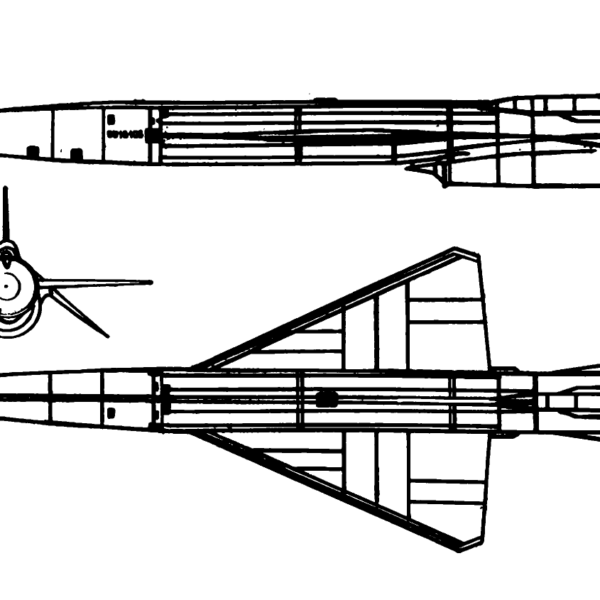

Проекции БПЛА «121». Схема.

.

.

Список источников:

Владимир Ригмант. Под знаками «АНТ» и «Ту».

Крылья Родины. Владимир Ригмант. Семейство сверхзвуковых «ястребов».

Крылья Родины. Ростислав Ангельский. Короткая судьба «Ястреба».

Сверхзвуковой дальний БПЛА-разведчик Ту-123 «Ястреб».

Разработчик: ОКБ Туполева

Страна: СССР

Первый полет: 1961 г.

Параллельно с работами по ударному беспилотному самолету «121» в ОКБ начались проектные работы над беспилотным самолетом «123», предназначавшимся для поражения целей на межконтинентальных дальностях. Проект самолета «123» компоновочно представлял собою увеличенный по массе и габаритам вариант самолета «121». Для достижения увеличенной дальности полета в новом проекте предполагалось увеличить запас топлива и установить новый бесфорсажный более экономичный турбовентиляторный ТРДД НК-6 с максимальной тягой 18000-22000 кг. Боевая часть увеличивалась под использование мощного термоядерного заряда.

Систему управления самолетом «123» предполагалось выполнить астроинерциальной. По тем же самым причинам, что и по самолету «121», работы по этому проекту, не выйдя из стадии эскизного проектирования, были вскоре прекращены. В дальнейшем шифр «123» был присвоен беспилотному разведчику комплекса «Ястреб». В ходе проработок по возможному развитию проекта «121» был проработан эскизный проект самолета «133» (изделие «СД»). Проект представлял исходный беспилотный самолет «121» с увеличенным запасом топлива во внутренних баках и дополнительными сбрасываемыми подвесными топливными баками. Цель модернизации — получение за счет минимальных конструктивных доработок исходного проекта дальности полета близкой к межконтинентальной (5000-6000 км).

Несмотря на закрытие темы по ударному беспилотному самолету «121», работы по дальнейшей практической реализации проекта в ОКБ А.Н.Туполева продолжались, но уже в новом целевом качестве. 16 августа 1960 года вышло Постановление Совета Министров СССР о создании системы дальней беспилотной разведки, получившей официальный шифр ДБР-1 «Ястреб» («Ястреб-1») с БПЛА-разведчиком «123» (Ту-123). При проектировании нового комплекса максимально были использованы работы и практические заделы по самолету «121». В тоже время разработчики новой беспилотной разведывательной системы столкнулись с целым рядом специфических проблем, значительно изменивших облик элементов исходного ударного комплекса:

— необходимо было разработать новую длиннофокусную аэрофотоаппаратуру, с высокой разрешающей способностью, позволяющей при полетах на рабочих высотах различать на полученных фотоснимках отдельные образцы боевой техники сухопутных войск;

— необходимо было разместить на борту фоторадиоразведовательное оборудование, обеспечив ему нормальные температурные и вибрационные условия эксплуатации;

— необходимо было разработать новую аппаратуру управления, обеспечивавшую автономный полет по заданной траектории и привод беспилотного самолета в заданный район;

— необходимо было обеспечить отделение в воздухе и посадку на землю или на водную поверхность спасаемого контейнера с разведывательным оборудованием и как следствие, необходимость разработки парашютной системы спасения носового отсека;

— необходимо было создать ряд специализированных систем автоматической проверки бортового оборудования;

— необходимо было обеспечить автономность базирования и применения комплекса в условиях неподготовленных в инженерном отношении стартовых позиций;

— необходимо было разработать и проверить идеологию различных этапов эксплуатации системы, создать для строевых частей необходимую эксплуатационную документацию.

Задел по «121-ой» машине позволил в относительно короткие сроки подготовить к испытаниям первые опытные экземпляры самолета «123» для этапа Заводских испытаний и Государственных совместных испытаний. Заводские и совместные с МО Государственные испытания системы ДБР-1 были проведены в сроки, заданные Постановлением Правительства: Заводские испытания были закончены в сентябре 1961 года, совместные с МО Государственные испытания проходили с сентября 1961 года по декабрь 1963 года. По результатам совместных Государственных испытаний решено было принять на вооружение систему дальней беспилотной разведки ДБР-1 «Ястреб».

Постановлением Совета Министров СССР от 23 мая 1964 года система ДБР-1 была принята на вооружение ВВС Советской Армии. Серийный выпуск ДБР-1 был освоен на Воронежском авиационном заводе (завод № 64) и продолжался с 1964-го по 1972 год, всего было выпущено 52 экземпляра самолета «123». Система ДБР-1 состояла на вооружении до 1979 года. «Ястребами» были вооружены авиационные разведывательные подразделения ВВС, дислоцировавшиеся в западных приграничных округах. При стартах со своих позиций с территории СССР, «Ястребы» могли с успехом проводить разведывательные полеты практически над всей центральной и западной Европой. Работа беспилотного комплекса была неоднократно проверена на многочисленных пусках в полигональных условиях на учениях подразделений ВВС, на вооружении которых состояли «Ястребы». В процессе учебных пусков неоднократно подтверждались высокие летно-технические и эксплуатационные характеристики беспилотных самолетов-разведчиков и всего комплекса. Полетов на разведку реальных целей над территориями европейских стран участников NATO «Ястребы» не осуществляли, хотя их высокие летно-тактические данные обеспечивали надежное выполнение задания при соприкосновении с системами ПВО, развернутыми в Европе.

В начале 80-х годов последние ДБР-1 были сняты с вооружения, а элементы системы были утилизированы. В настоящее время один из последних сохранившихся образцов самолета «123» можно видеть лишь на вечной стоянке образцов авиационной техники на Центральном аэродроме в Москве. Создание комплекса ДБР-1 «Ястреб-1» заложило основы работы ОКБ А.Н.Туполева по аэродинамическим расчетам беспилотных самолетов с учетом законов автоматического управления, специфики проектирования и изготовления бортового оборудования и прежде всего по системам навигации и управления, технологии изготовления и отработки в производстве беспилотных летательных аппаратов, их испытаний и доводки. Совместно с научно-исследовательскими институтами ВВС была определена идеология боевого использования и технической эксплуатации ДБР-1 в строевых частях ВВС.

На основе самолета «123» и системы «Ястреб-1» было подготовлено несколько неосуществленных проектов модификаций исходного образца самолета-разведчика:

— был разработан проект беспилотного самолета-мишени «123М»;

— ударный или разведывательный варианты самолета «123» с ядерной силовой установкой (ТРД со встроенными в тракт реактором и теплообменником);

— вариант самолета «123», рассчитанный на скорости соответствующие М=3-4, в ходе проработки проекта рассматривался вариант компоновки самолета по схеме бесхвостка;

— ударный вариант «123-го» проекта с увеличенным по массе и габаритам боевой нагрузкой;

— проект использования самолета «123» в качестве последней ступени в ракетно-авиационной беспилотной ударной системы «ДП», вместо беспилотного планирующего аппарата самолета «130».

Согласно требованиям постановления на беспилотную разведовательную систему «Ястреб» от ОКБ А.Н.Туполева требовалось в ходе проектирования рассмотреть вопрос о создании полностью спасаемого беспилотного самолета-разведчика. В рамках создания полностью спасаемого разведчика в ОКБ в начале 60-х годов рассматривались два практических варианта реализации идеи спасения. Первый вариант предусматривал создание пилотируемого варианта самолета «123», проект получил обозначение самолет «141» («123П») или «Ястреб-П». Согласно предварительным предложениям, самолет-разведчик должен был стартовать как его беспилотный прототип, а выполнять задание и возвращаться на свою территорию и совершать посадку под управлением пилота. Этот вариант был отвергнут как малосостоятельный, перечеркивавший одно из основных преимуществ беспилотного разведчика — его боевую устойчивость при воздействии широкого спектра поражающих факторов и отсутствия отрицательных реакций на психофизическом уровне, присущих человеку. Второй вариант предусматривал создание на базе беспилотного самолета «123» его спасаемой модификации. Работы над проектом полностью спасаемой системы беспилотной разведки начались в ОКБ А.Н.Туполева в 1964 году, сразу же после передачи «Ястреба» в серийное производство. Система получила название ДБР-2 «Ястреб-2», а беспилотный спасаемый самолет-разведчик шифр «139» (Ту-139) или самолет «139».

Проектирование беспилотного самолета «139» шло под основное требование посадки самолета-разведчика после выполнения задания с полетной массой 13500 кг. Во второй половине 60-х годов было закончено проектирование и были построены опытные экземпляры самолета «139». В конце 60-х и в начале 70-х годов были начаты летные испытания беспилотного спасаемого разведчика. Но вскоре программа работ по этой тематике была свернута, как и все дальнейшие работы по развитию сверхзвуковых разведывательных беспилотных систем стратегического назначения наземного базирования. Самолет «139» проектировался с учетом технической возможности не менее чем 10 повторных пусков и посадок на неподготовленные предварительно площадки. Самолет «139» проектировался на базе серийного беспилотного разведчика «123» и отличался от него в следующих элементах конструкции:

— новым планом крыла оживальной формы, повторявшим форму в плане крыла первого опытного самолета Ту-144;

— в связи с тем, что самолет «139» должен был осуществлять «мягкую» посадку на землю в горизонтальной плоскости при условии минимальных возможных повреждений конструкции, на нем было уменьшено отрицательное V горизонтального оперения;

— в хвостовой части был установлен новый контейнер увеличенного размера под комбинированный посадочно-тормозной парашют с площадью купола 1200-1500 м2, подобный тормозной парашют был впервые создан в практике отечественного парашютостроения;

— для торможения у земли самолет «139» оборудовался системой твердотопливных тормозных двигателей, с запуском по сигналу от контактного щупа, система торможения работала аналогично системам применявшимся для торможения у земли воздушно-десантной техники.

Работа системы от «Ястреба-1» отличалась только на этапах посадки. После выполнения функции торможения парашют перецеплялся специальной системой в положение близкое к центру масс самолета. Далее парашют равномерно наполнялся, обеспечивая вертикальную скорость приземления порядка 10 м/с, при непосредственной близости земли скорость гасилась до 2-3 м/с с помощью твердотопливных тормозных двигателей, срабатывавших по сигналу от контактного щупа. По составу оборудования и по летно-техническим данным самолет «139» практически ничем не отличался от исходного самолета «123».

С созданием серийного сверхзвукового беспилотного самолета разведчика «123» и его опытной полностью спасаемой модификации «139» в ОКБ А.Н.Туполева завершился первый этап создания и освоения в эксплуатации беспилотных разведывательных аппаратов, как элементов эффективных авиационно-разведывательных комплексов, технических наземных средств, обеспечивавших старт, посадку, транспортирование и обслуживание. В дальнейшем бесценный опыт, полученный при проектировании и эксплуатации комплексов «Ястреб», был использован в работах над беспилотными разведывательными комплексами тактического и оперативно-тактического назначения Ту-143 «Рейс», его модификации Ту-243 «Рейс-Д» и Ту-141 «Стриж».

Техническое описание системы ДБР-1.

Система дальней беспилотной разведки ДБР-1 («Ястреб-1») предназначалась для проведения воздушной разведки позиций ракет, аэродромов, военно-промышленных объектов, военно-морских баз и портов, сосредоточения войск, соединении кораблей, систем ПВО и ПРО, а также для контроля за результатами применения оружия массового поражения (ядерного и химического). Фоторазведка производилась путем фотографирования протяженных маршрутов и больших площадей аэрофотоаппаратами детальной и общей разведки. Радиотехническая разведка обеспечивалась записью сигналов радиотехнических средств противника, действовавших в зоне полета разведчика. Записанные сигналы давали возможность определить тип и местонахождение радиотехнических средств. Система ДБР-1 позволяла осуществлять:

— фоторазведку полосы местности (маршрута) шириною 60-80 км и длиной 2700 км в масштабе 1 км в 1 см и полосы шириною 40 км и длиной 1400 км в масштабе 200 м в 1 см;

— радиотехническую разведку с боковым обзором на глубину до 300 км.

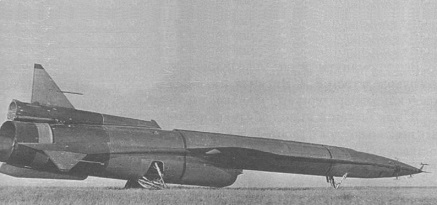

Самолет «123» представлял собой цельнометалический моноплан со среднерасположенным крылом треугольной формы в плане и трехрулевым оперением. Крыло имело по передней кромке стреловидность 67°, задняя кромка крыла имела обратную стреловидность порядка 2°. Крыло малой относительной толщины не имело ни элеронов, ни средств механизации. Две его половины крепилась к фюзеляжу в средней его части по правому и левому борту по принципу «ласточкина хвоста», после чего фиксировались болтами. Хвостовое оперение состояло из трех трапециевидных поверхностей с независимым отклонением, установленных на небольших обтекателях-гаргротах в хвостовой части фюзеляжа. Курсовое управление осуществлялось поворотом киля (цельноповоротный), по тангажу — синхронным отклонением обоих половин цельноповоротного стабилизатора, по крену — раздельным (дифференциальным) поворотом этих половин. Все рулевое управление осуществлялось от гидравлических приводов, которые в полете охлаждались с помощью водоспиртового раствора, что обеспечивало их нормальную работу с учетом аэродинамического нагрева и нагрева от форсажной камеры ТРД.

Фюзеляж самолета «123» имел круглую форму, переходящую в овальную в хвостовой части. Конструктивно-технологически фюзеляж был разделен на шесть отсеков (Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5 и Ф-6). Носовая часть (Ф-1) заканчивалась на 15 шпангоуте, ее масса составляла 2800 кг, в ней была сосредоточена вся разведывательная аппаратура и часть элементов НПК. Носовая часть была спасаемой на парашютной системе и оборудовалась шасси пяточного типа, выпускавшимся в воздухе перед посадкой отсека. Носовая часть включала в себя приборный контейнер многоразового применения. В герметическом отсеке между 8 и 15 шпангоутами находились аэрофотоаппарат АФА-41/20М для перспективного фотографирования, три аэрофотоаппарата АФА- 54/100М для планового фотографирования, фотоэлектрический экспонометр типа СУЗ — РЭ, станция радиотехнической разведки СРС-6РД («Ромб-4а») для записи параметров РЛС, доплеровская навигационная станция, радиоответчик, радиомаяк и автономная система электроснабжения. Отсеки с фотоаппаратурой образовывали своеобразное «фотоателье» с остеклением из жаропрочных стекол и системой обдува стекол, предупреждавших появление эффекта «марева» в пространстве между стеклами и объективами фотоаппаратов. Сами аэрофотоаппараты были смонтированы на качающихся установках.

Нормальные условия работы аппаратуры обеспечивались системой кондиционирования и системой наддува, располагавшихся в негерметических отсеках контейнера. К передней части отсека Ф-1 крепился ПВД. Между отсеком системы кондиционирования и герметическим отсеком находились передние две стойки четырехопорного шасси спасаемого отсека, две другие стойки размещалась между аэрофотоаппаратами и отделением, где находились доплеровская система и посадочный парашют. В эксплуатации для облегчения обслуживания она могла расстыковываться на три части, без расстыковки электрических и других коммуникаций. Носовая часть хранилась и транспортировалась в специальном закрытом полуприцепе, где поддерживался необходимый микроклимат. Перед подготовкой к полету носовая часть пристыковывалась к отсеку Ф-2 и крепилась к нему четырьмя пневмозамками.

Отсеки Ф-2, Ф-3 и Ф-4 представляли собой интегральные жесткие сварные топливные баки с аппаратурой топливоизмерения и перекачки топлива. Общая емкость топливной системы 19000 л. К баковым отсекам крепились съемные консоли крыла.

В отсеках Ф-5 и Ф-6 фюзеляжа располагались маршевый двигатель, элементы НПК, тормозной парашют, рулевые привода и агрегаты электрооборудования, а также агрегаты системы охлаждения оборудования, расположенного в этой части фюзеляжа.

Отсеки Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5 и Ф-6 составляли не спасаемую часть фюзеляжа, которая вместе с крылом могла использоваться только в одном полете.

Турбореактивный двигатель КР-15-300 с ресурсом 50 моточасов имел статическую тягу на форсаже 15000 кг и длительную форсажную тягу 10000 кг, на которой он работал весь полет. Для старта и разгона самолета использовались два твердотопливных ускорителя типа ПРД-52 с тягой по 75000-80000 кг каждый. Ускорители располагались под крылом так, что их работа практически не влияла на стабилизацию самолета при старте и разгоне. Ускорители отстреливались на 5 секунде после старта. На трех обтекателях-гаргротах хвостовой части устанавливались рулевые поверхности. В обтекателях находились гидравлические автономные рулевые привода. Над соплом двигателя находился контейнер тормозного парашюта. Небольшой гаргрот для электропроводки находился сверху носовой и хвостовой частей фюзеляжа. Под хвостовой частью имелся небольшой фальшкиль для улучшения характеристик путевой устойчивости самолета. Система управления самолетом «123» — автономная по заданной программе заранее известного маршрута. Привод разведчика к месту приземления спасаемого контейнера осуществлялась с помощью приводной радиосистемы. Боевое применение системы ДБР-1 обеспечивалось стартовой позицией и наземными средствами привода. Предварительная подготовка беспилотного самолета к применению проводилась средствами технической позиции, при этом одна техническая позиция обеспечивала работу нескольких стартовых позиций.

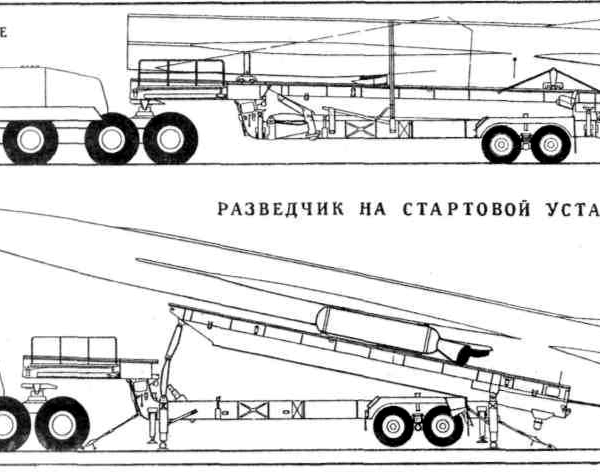

В состав средств стартовой позиции входил стартовый автомобиль-тягач САРД-1 (СТА-30), созданный на базе ракетного тягача МАЗ-537 с полуприцепом — стартовой установкой СУРД-1 (СТ-30) и контрольно-стартового автомобиля КАРД-1C (КСМ-123), в кузове которого было смонтировано проверочное оборудование. Проверка систем разведчика перед стартом производилась из КСМ-123, а команда на старт выдавалась из кабины СТА-30 или с помощью выносного пульта. Наземные средства привода обеспечивали приземление приборного контейнера разведчика в предварительно выбранном районе посадки.

Подготовка разведчика на стартовой позиции включала предстартовую проверку систем беспилотного самолета, с выдачей сигнала к старту, и старт самолета «123». Перед пуском на борт вводилась необходимая программа полета. Самолет стартовал под углом 12° к горизонту с наклонной стрелы установки СТ-30. Старт, сход с пусковой установки и достижение необходимой начальной скорости достигались с помощью стартовых ускорителей. На самолет «123» в момент старта действовала перегрузка порядка 4 g. В конце 5-ой секунды, как уже указывалось выше, ускорители отделялись от самолета. Маршевый полет обеспечивался двигателем КР-15-300, который работал с момента старта в форсажном режиме, при этом на 9 секунде от момента выдачи сигнала на старт отстреливался коллектор воздухозаборника.

По программе, введенной в аппаратуру перед стартом, программные механизмы производили включение и выключение аэрофотоаппаратов. После выполнения заданной программы полета и разворота на обратный полет, на расстоянии 400-500 км автоматически включалась бортовая аппаратура привода. Обзорная наземная РЛС в системе наземного привода производила обнаружение и опознавание самолета-разведчика. После опознавания производился захват разведчика на автосопровождение и включение автоматической системы привода, выдававшей радиокоманды на борт для приведения самолета-разведчика и на приземление приборного отсека в заданном месте.

По программе выдавалась команда на остановку двигателя, на слив остатков топлива из баков, на перевод траектории полета самолета на набор высоты с целью гашения скорости. Затем выдавалась команда на выпуск тормозного (хвостового) парашюта. После чего проходила команда на отстрел замков крепления носовой части и отделения ее от хвостовой части и ввод в действие основного посадочного парашюта, на котором носовая часть опускалась на землю. Для амортизации удара при касании, от воздушной бортовой системы выпускались четыре опоры шасси самолета «123». После приземления приборного отсека на нем начинал автоматически работать радиомаяк, что облегчало его поиск наземными поисковыми службами. В заключении операции производилось изъятие из спасаемого отсека носителей разведывательной информации и доставка их на место обработки и дешифрирования. Приборный отсек разрабатывался как многоразовый, а вот остальная часть БПЛА была одноразовой — тормозной парашют не спасал от разрушения центральную и хвостовую часть самолёта.

Модификации:

Ту-123 — дальний беспилотный разведчик.

Ту-123М — беспилотный самолет-мишень («Ястреб-М»), был построен опытный экземпляр.

Ту-123П — пилотируемый вариант или изделие «141» («Ястреб-П»), был подготовлен проект возвращаемого разведчика с пилотом на борту.

Ту-139 — самолет («Ястреб-2») полностью спасаемый вариант самолета Ту-123, построено несколько опытных образцов.

ЛТХ:

Модификация: Ту-123

Размах крыла, м: 8,41

Длина самолета, м: 27,83

Высота самолета, м: 4,78

Масса, кг

-пустого самолета: 11450

-максимальная взлетная: 35610

-топлива: 16600

Тип двигателя: 1 х ТРДФ Р-15К-300

Тяга форсажная, кгс: 1 х 10000

Ускоритель: 2 х ПРД ПРД-52

Тяга, кгс: 2 х 80000

Максимальная скорость, км/ч:

Крейсерская скорость, км/ч: 2700 (М=2,5)

Практическая дальность действия, км: 3560-3680

Высота полет, м

-в начале маршевого участка: 22800

-в конце маршевого участка: 19000

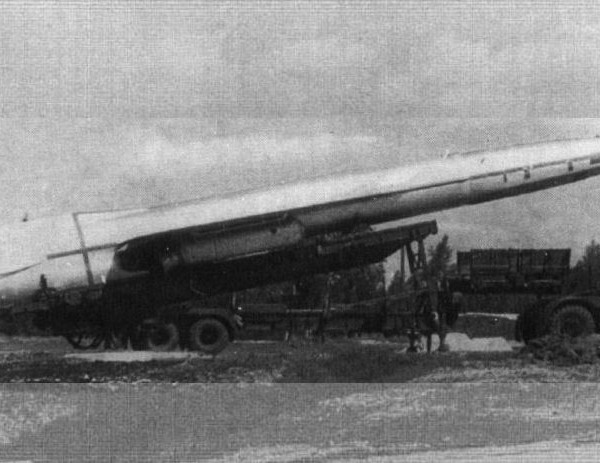

БПЛА-разведчик Ту-123 «Ястреб» на транспортно-стартовой установке СТ-30.

БПЛА-разведчик Ту-123 «Ястреб» на транспортно-стартовой установке СТ-30.

БПЛА-разведчик Ту-123 «Ястреб» на транспортно-стартовой установке СТ-30.

БПЛА-разведчик Ту-123.

БПЛА-разведчик Ту-123.

Модель Леонида Симухина. Ту-123 «Ястреб» на транспортно-стартовой установке СТ-30.

Модель Леонида Симухина. Ту-123 «Ястреб» на транспортно-стартовой установке СТ-30.

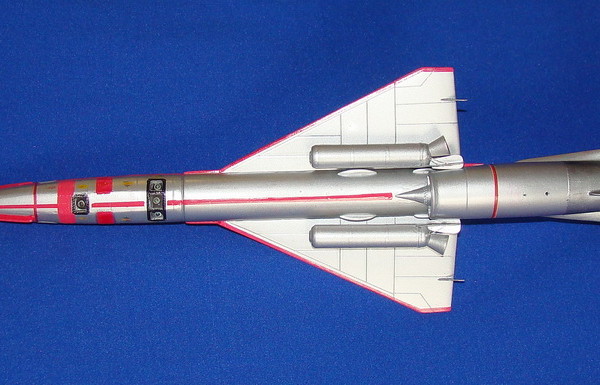

Модель Ту-123 в стартовой конфигурации.

Модель Ту-123 в стартовой конфигурации.

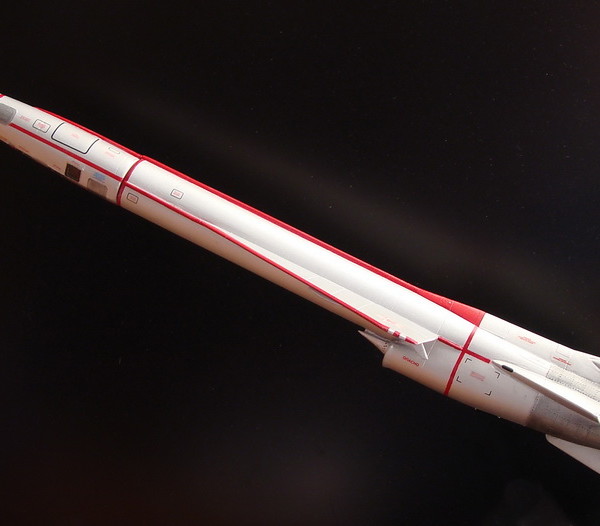

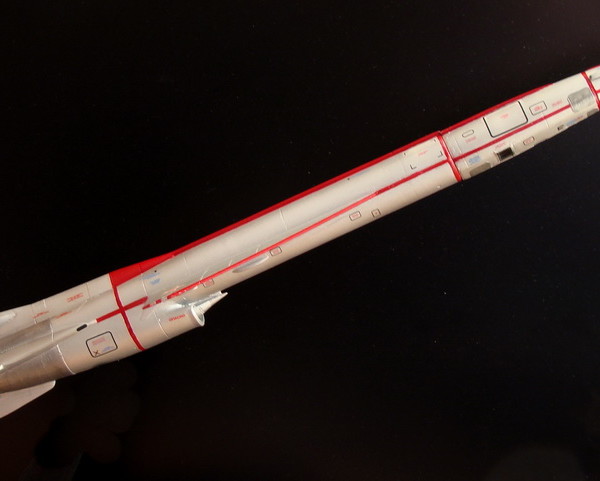

Модель Ту-123 в полетной конфигурации.

Модель Ту-123 в полетной конфигурации.

Модель Ту-123 в полетной конфигурации.

Модель Ту-123 в полетной конфигурации.

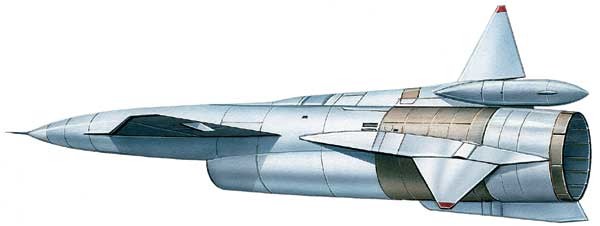

Ту-123 «Ястреб». Рисунок.

Компоновочная схема Ту-123 «Ястреб».

Ту-123 «Ястреб» на ПУ СТ-30. Схема.

БПЛА «123» в полетной конфигурации. Схема.

.

.

Список источников:

Авиация и Время. Альфред Матусевич. Реактивные беспилотные разведчики.

Владимир Ригмант. Под знаками «АНТ» и «Ту».

Крылья Родины. Анатолий Липатов. Первым делом — самолеты, ну а летчики…

Крылья Родины. Владимир Ригмант. Семейство сверхзвуковых «ястребов».