Истина познаётся в сравнении

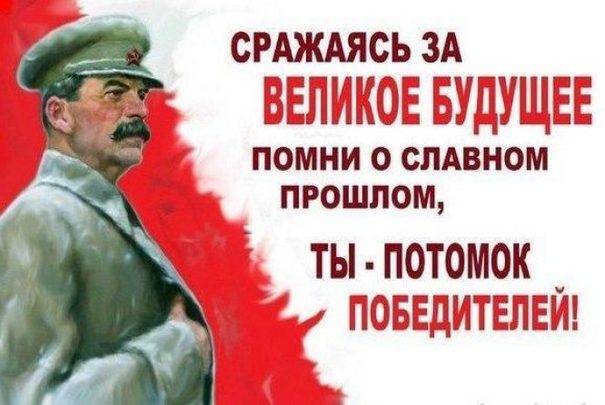

Созданное В.И. Лениным Советское государство под руководством его последователя И.В. Сталина добилось величайших свершений, снова и снова поражавших всё человечество. Одно из них — Победа в Великой Отечественной войне, когда социалистический Советский Союз сумел выдержать удар врага, перед которым дотоле не устояла ни одна европейская капиталистическая страна, а затем и разгромить его.

Созданное В.И. Лениным Советское государство под руководством его последователя И.В. Сталина добилось величайших свершений, снова и снова поражавших всё человечество. Одно из них — Победа в Великой Отечественной войне, когда социалистический Советский Союз сумел выдержать удар врага, перед которым дотоле не устояла ни одна европейская капиталистическая страна, а затем и разгромить его.

Казалось бы, любой гражданин России должен гордиться этой ярчайшей страницей нашей истории. Но антисоветчики, даже рядящиеся в патриотов, не могут себе этого позволить. Ведь признать величие Победы советского народа — это значит волей-неволей признать все другие выдающиеся достижения «сталинского» социализма, которые в совокупности её предопределили; признать, что созданное народом под руководством Коммунистической партии большевиков новое общество доблестно выдержало невероятно трудное испытание на прочность. Чем же тогда обосновывать благотворность для страны и народа отказа от социалистического пути развития, что является главным деянием «реформаторов»?

И потому они, обращаясь к теме Великой Отечественной войны, не жалеют «творческих сил», дабы, как только можно принизить Победу, максимально выпятить негативные моменты в войне, представить дело так, будто народ вовсе не стремился защищать новую жизнь, которую построил в предвоенные годы, всячески превознести роль союзников в разгроме гитлеровской Германии.

В опровержение этого можно сказать многое, и я не сомневаюсь, что в год юбилея Победы советского народа появится немало глубоких аналитических статей на эту тему. Я же хочу напомнить издавна известный принцип «Истина познаётся в сравнении», и применить его к некоторым наиболее распространённым постулатам очернителей советского прошлого, чтобы наглядно выявить, чего стоят в действительности эти попытки дискредитировать Великую Победу.

Понятно, что любимая тема «переосмысливателей» Великой Отечественной войны — 1941 год, когда Красная Армия шесть месяцев терпела тяжёлые поражения. При этом обходится молчанием, что на Советский Союз, в отличие от всех предыдущих жертв немецкой агрессии, обрушилась мощь не только превосходно вооружённого и дотоле неизменно победоносного германского Вермахта; но и войск Италии, Финляндии, Румынии, Венгрии, Испании и большинства стран, уже оккупированных немцами. На агрессоров работала почти вся европейская промышленность, благодаря чему их суммарный промышленный потенциал к началу агрессии намного превосходил советский. Это был действительно «крестовый поход» объединённых сил антикоммунистов, к которым потом присоединились и недобитые внутренние враги советского строя. А наша страна, несмотря на выдающиеся темпы развития промышленности, к началу войны не успела оснастить в достаточной мере Красную Армию передовой военной техникой. Да и многие солдаты и офицеры внутренне не были готовы к борьбе с таким врагом. Надо признать, что подмена военно-патриотической пропаганды в 1930 годы ура-патриотической в духе «победных» песен, заверяющих слушателей, что «мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом», плохо способствовала психологической подготовке народа к смертельной битве со страшным врагом.

Всё это общеизвестно. Однако «обличителей» советского прошлого категорически не устраивает такое объяснение неудач Красной Армии в 1941 году. Они предлагают свою интерпретацию: армия… не желала воевать за «сталинский режим».

А. Солженицын, определённый нынешней властью в духовные наставники молодёжи вместо Николая Островского, утверждал, что «отвращение к своей власти… гнало в такой стремительный и глубокий откат армий, какого не знала ни одна страна ни в одной войне».

Я, конечно, понимаю, что привычка — вторая натура, но зачем же столь беспардонно лгать о том, что очень легко проверить сравнением. Что такое действительно откат войск показывает пример войны на Западном фронте. Здесь немцы, повторю, действовали в одиночку, им противостояли вооружённые силы Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландов. Война шла уже несколько месяцев, так что войска противников Германии находились в состоянии полной боевой готовности. Тем не менее, когда 10 мая 1940 года немцы перешли в наступление, они, покорив по дороге за считанные дни Нидерланды и Бельгию, 14 июня 1940 года вошли в сданный без боя Париж. Англичане ещё раньше — в первые дни июня — бросив всю технику, бежали с континента…

А у Красной Армии «отката» не было. Было отступление при самом ожесточённом сопротивлении. В 1941 году погибли и умерли от ран около 800 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Потери огромные, но благодаря такому сопротивлению, немцы были вынуждены пробиваться к Москве полгода. И под Москвой Красная Армия их разбила — заметим, это был первый разгром немецких армий во Второй мировой войне.

В 1941 году Красная Армия потеряла пленными и пропавшими без вести около 2 миллионов 200 тысяч человек. Антисоветчики это тоже используют как доказательство своего тезиса, будто народ ненавидел Советскую власть и социалистический строй. Но общее число пленных плохо характеризует стойкость армии. Куда более объективно это позволяет сделать показатель, используемый некоторыми историками, который можно назвать «коэффициентом стойкости» – соотношение погибших (включая умерших от ран) и пленных. В 1941 году он был у Красной Армии более, чем 1:3. Опять же сравним с «коэффициентом стойкости» войск стран, побеждённых Германией в 1940 году. У Франции – 1:18, Нидерландов – 1:58, Бельгии – 1:66. Если исходить из логики антисоветчиков, то какое же отвращение бельгийцы, голландцы и французы испытывали к буржуазной власти и капиталистическому строю!

Ещё один «чёрный миф», призванный дискредитировать Великую Победу советского народа, – утверждение, будто Красная Армия не умела воевать, а врага побеждала, «заваливая трупами».

Здесь тоже для выяснения истины стоит прибегнуть к сравнениям. Вот одно из наиболее красноречивых. Советские армия и флот обороняли Севастополь более восьми месяцев — с 30 октября 1941 года до 3 июля 1942-го. А сражение за освобождение Севастополя продолжалось… три ДНЯ: с 7 по 9 мая 1944 года. После этого трудно поверить, будто наша армия «не умела воевать».

Что же касается советских потерь, то бредовость предлагаемого антисоветчиками их соотношения с потерями армий фашистского блока 10:1 (а встречались и более «леденящие» данные), сделает абсолютно очевидной сравнение с общим мобилизационными ресурсом СССР — менее 40 миллионов человек. Если бы число погибших наших воинов и впрямь было бы таким, как убеждают нас «переосмысливатели истории» то для взятия Берлина не набралось бы и двух-трёх дивизий, а кто за три недели разгромил самую мощную в Японии Квантунскую армию (1,3 миллиона человек) — вообще загадка.

Но и наиболее объективные данные — исследования, осуществлённого под руководством генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева в начале 90-х годов (и практически полностью подтверждённые данными Министерства обороны РФ два десятилетия спустя), — свидетельствуют, что летальные потери советской стороны были заметно выше потерь Вермахта и войск сателлитов Германии — соответственно, около 9 миллионов и 6,7 миллионов.

Но и здесь сравнение позволит прояснить картину потерь. В эти потери входят не только погибшие в боях и умершие от ран, но и — погибшие в плену. Сопоставление последнего показателя и здесь весьма красноречиво.

В войну в целом пленных оказалось примерно одинаковое количество: 4,5 миллионов советских воинов и 4,3 миллионов солдат и офицеров фашистского блока. Но дальше различия более чем существенные: в плену погибли более 2,5 миллионов советских людей и менее 600 тысяч немцев и их союзников.

Таким образом, если брать именно боевые потери, то они у нас почти такие же, что и вражеские. Ну, а то, что мы намного хуже немцев «воевали» с безоружными, у любого патриота может вызвать только гордость.

Правда, «патриотическое воспитание» по Солженицыну и ему подобным привело к тому, что среди школьников уже находятся такие, которые готовы публично скорбеть о «страшной участи» немецких пленных в советских лагерях и каяться за это перед «цивилизованным миром». Но это уже совсем иная тема

Что же касается «решающего вклада» союзников в разгром гитлеровской Германии… Никто не оспаривает того, что открытие Второго фронта в июне 1944 года приблизило Победу, и тем самым помогло сохранить жизни сотням тысяч красноармейцев. Но опять же, стоит использовать сравнение, которое позволяет оценить вклад союзников на «весах» войны.

18 июля 1941 года Сталин в первом же своём послании Черчиллю обратился с призывом открыть Второй фронт. В 1942 году наконец-то была достигнута, говоря словами официального коммюнике о визите Молотова в Великобританию, «полная договорённость в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году». Однако, вопреки договорённости и обещаниям руководителей Великобритании и США, Второй фронт не был открыт не только в 1942, но и в 1943 году. В полном соответствии с русской поговоркой, что обещанного три года ждут, Второй фронт был открыт только через три года Великой Отечественной войны — лишь тогда, когда советские войска собственными силами безраздельно овладели стратегической инициативой и, нанося один за другим «Сталинские удары», с каждым месяцем всё более расширяли территорию СССР, освобождённую от врага; когда уже начался (с Румынии) поход за освобождение Европы от фашизма.

А вот как откликнулось на просьбу союзников о помощи советское руководство. 16 декабря 1944 года 25 немецких дивизий нанесли контрудар по англо-американским войскам в Арденнах и прорвали фронт. В начале января они начали наступление на Страсбург.

И 6 января 1945 года Черчилль обратился с посланием к Сталину. Отметив, что «на западе идут тяжёлые бои», он просил: «Я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января». Советские войска ещё не полностью завершили подготовку к наступлению, к тому же погода была неблагоприятной. Тем не менее, советское Верховное командование пошло на то, чтобы ускорить начало Висло-Одерской операции. Ответ делом на просьбу Черчилля последовал уже 12 января. 16 января Верховное командование Вермахта было вынуждено начать переброску войск с Западного фронта на Восточный, что позволило союзникам в конце января вторгнуться в Германию.

Собственно говоря, открытие Второго фронта летом победоносного для Советского Союза 1944 года фактически стало признанием военным и политическим руководством Великобритании и США того, что наша держава, ведомая Сталиным, вполне в состоянии в одиночку одолеть фашистский блок. И им двигало не столько стремление поскорее разгромить общего врага, сколько опасение, что, если Советский Союз сделает это своими силами, он будет безоговорочно доминировать во всей континентальной Европе.

Виктор Василенко,

Белгород