СОВЕТСКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Революции 1917 года раскололи Дальний Восток так же, как и всю Россию. Здесь также разразилась жестокая гражданская война. Однако специфика Дальнего Востока проявилась в том, что, помимо красных и белых, особое значение здесь приобрели иностранные интервенты, в первую очередь японцы, пытавшиеся просто захватить русские земли, воспользовавшись русской междоусобицей. В результате на Дальнем Востоке значительнее сильнее, чем в других российских регионах, гражданская война в немалой степени приняла вид национально-освободительной войны против интервентов. Партизанская война в 1918-1920 гг. на Дальнем Востоке в определённом смысле была второй русско-японской войной. Поскольку большевики, оказались партией, выступающей против всех иностранных интервентов, то они сумели привлечь под красные знамёна массы людей, далеких от большевизма, но пошедших за большевиками как силой, «собирающей» распавшееся государство и ведущей вооружённую борьбу с интервентами. Не случайно именно здесь и смогло возникнуть такое явление, как Дальневосточная республика (ДВР), представлявшая собой не просто «буферное государство», но и порождение сложившегося в годы борьбы своего рода единого фронта всех национальных сил. Поражение «белых» было предопределено многими факторами, среди которых наиболее важным следует считать обращение к иностранной помощи, что сделало их в глазах местного населения предателями. Таким образом, несмотря на отсутствие на Дальнем Востоке помещичьего землевладения, а также достаточно высокий материальный и образовательный уровень местного населения, антибольшевистские силы не получили здесь массовой поддержки.

16 ноября 1922 года Народно-революционная армия Дальневосточной республики (как несколько лицемерно назвалась Красная армия) заняла Владивосток. Остатки разбитых белых частей отступили в Маньчжурию. «Буфер» в виде ДВР был ликвидирован за ненадобностью как выполнивший свою задачу. На территории прежней ДВР была образована Дальневосточная область с губерниями: Прибайкальской и Забайкальской, Амурской и Приамурской, Приморской (включая северную часть Сахалина), Камчатской (с прилегающими островами). Также в неё вошла полоса отчуждения КВЖД. Общая площадь новой административной единицы РСФСР составила огромную территорию — 2 637 тыс. кв. км (в 5 раз больше Франции).

К началу 1920-х гг. население Дальнего Востока состояло из трёх групп: малочисленных народностей Севера (3% от всего населения), переселившихся из центральных областей России, их потомков (87%) и иммигрантов соседних государств — Китая и Кореи (10%).

Хозяйство края к началу 1923 г. представляло собой руины. Из двухмиллионного населения Дальнего Востока в боях, от рук карателей, голода и болезней погибло более 80 тыс. человек. Посевные площади сократились вдвое, поголовье лошадей — основного в тот период вида транспорта и рабочей силы — на 33%, коров — на 39%. Общий ущерб для края от ведения боевых действий составил несколько сот тысяч золотых рублей.

И, тем не менее, Дальний Восток пострадал в годы Гражданской войны и интервенции в меньшей степени, чем другие территории Советской России. Сказались отсутствие здесь сплошной линии фронта, относительная ограниченность территории ведения боевых действий, обширность пространства и разбросанность населения. Определенную положительную роль в деле сохранения хозяйства региона сыграла Дальневосточная республика, благодаря которой край избежал крайностей военного коммунизма и красного террора.

Власти СССР рассматривали Дальний Восток как «окно в Азию», важный геополитический оплот на Тихом океане. При этом малая заселённость Дальнего Востока, территориальные претензии на его земли со стороны Китая и Японии, наличие большой белоэмигрантской диаспоры в Маньчжурии — всё это делало Дальний Восток «прифронтовым краем». Советские власти были, однако, полны решимости сделать его российским форпостом в Азии. Нехватка населения, отсутствие промышленности — всё это казалось преодолимым.

С 1922 г. в советской России была заложена плановая основа переселения на Дальний Восток. С конца 20-х г. государством поощрялась миграция коллективная, что было обусловлено процессами коллективизации в стране. В этой связи стимулировалось переселение целыми колхозами. В 1929 г. было отменено льготное переселение единоличников.

В 1920 — 30-е гг. промышленное строительство шло невиданными прежде темпами. Возводились десятки новых заводов и фабрик, росли новые города. Всесоюзную известность и поддержку получило начавшееся в 1932 году строительство города юности — Комсомольска-на-Амуре, — где уже в 1939 году насчитывалась 71 тысяча жителей, причем город продолжал стремительно расти. Население Владивостока за 13 лет — с 1926 по 1939 годы — выросло с 107,9 тысяч до 206 тысяч жителей. Еще стремительнее развивался Хабаровск, увеличивший за этот же срок население с 52 до 207 тысяч жителей. Петропавловск-Камчатский вырос с 17 до 35 тысяч человек.

Гораздо меньше было романтики в возникшем в начале 1930-х гг. Магадане, ставшем одним из главных центров северо-восточных исправительных лагерей НКВД СССР, а кроме того — столицей целого промышленного региона, созданного руками заключённых. Тогда началось хозяйственное освоение золота и полиметаллов в бассейне полярной реки Колымы. Правда, вопреки распространённому мнению, количество заключенных было не так уж и велико. На начало 1939 г., после разгула репрессий 1937-1938 гг., в трёх территориальных структурах ГУЛага, расположенных в этом регионе, насчитывалось чуть меньше 240 тыс. заключенных.

С целью дальнейшего заселения Дальнего Востока советские лидеры попытались создать на берегах Амура и рек Биры и Биджан «еврейский национальный очаг» в виде Еврейской автономной области. Еврейское переселение в Биро-Биджанский район началось в 1920-е гг. Этим вопросом занимались Комитет по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) и общество по земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ) в СССР. Предполагалось к 1937 году переселить на Дальний Восток 150 тысяч евреев. Переселение евреев из мест прежней черты оседлости на место своего «очага» началось весной 1928 года. Число осевших переселенцев-евреев на 1 октября 1931 года составило 5 125 человек. Как видим, численность евреев в новом «очаге» оказалась незначительной. Но и это число вскоре стало быстро сокращаться из-за начавшегося бегства евреев из Биробиджана обратно в Европейскую Россию. Причина заключалась в том, что подавляющее большинство евреев не могли и не хотели валить тайгу и заниматься сельским хозяйством. Тем не менее, 7 мая 1934 года было провозглашено создание Еврейской автономной области. В 1939 году население ЕАО насчитывало 108 338 человек, из них 17 695 евреев (16,2 %), из которых на селе проживало 4 404 человека (в их число входили завскладами, бухгалтера и завклубами). Исход евреев из «своей» автономии продолжался все последующие годы, и в 2010 году евреев в ЕАО остались 1628 человек (1 % населения)

Наконец, на Дальний Восток было отправлено большое количество заключённых. По данным спецпереписи 1937 года, на Дальнем Востоке заключёнными числилось 544 тыс. человек, треть из которых были несовершеннолетние (то есть это были не заключённые, а беспризорники). Основная доля заключённых размещалась в Хабаровском крае и районах Крайнего Севера.

Переписью населения 1939 г. в границах Дальнего Востока было зарегистрировано 2 562 тыс. человек, а вместе с Якутией — 2 976 тыс. Следовательно, примерно за двадцать лет в результате массовых переселений как добровольных, так и принудительных, население Дальнего Востока (без Якутии) возросло в 2,6 раза! Речь идет о населении края в целом, а отдельные его районы возросли по своему населению во много раз. При этом численность жителей региона была намного больше, поскольку многие военнослужащие, заключённые, командировочные и некоторые другие категории населения регистрировались в советские годы не по месту их пребывания, а по месту призыва (военные), ареста (заключенные), основного места работы (командированные) и др.

Несомненным достижением 20 — 30-х гг. является повышение культурного уровня жителей Дальнего Востока. За несколько лет удалось практически полностью ликвидировать неграмотность среди взрослого населения. Все дети школьного возраста сели за школьные парты, в крае было введено всеобщее начальное образование.

Революционные образования произошли в эти годы среди аборигенов Дальнего Востока. В результате проведения национальной политики, направленной на повышение культуры отсталых прежде народов, они получили возможность в полной мере приобщиться к общественно-политической жизни Советского Союза. Туземцы обрели письменность на родных языках. Их дети сели за школьные парты. В середине 30-х гг. началось формирование национальной интеллигенции.

Итогом развития системы здравоохранения стало значительное снижение смертности, особенно детской, благодаря чему заметно возросли показатели естественного прироста населения.

В те же годы происходили и другие миграции, серьезно изменившие этнический состав населения региона. В 1937 году с Дальнего Востока выселили более 170 тыс. корейцев и китайцев. Из приграничных, наиболее благоприятных для жизни районов на север отправили тысячи семей раскулаченных и «политически неблагонадежных» лиц. Вообще в силу «прифронтового» положения Дальнего Востока «бдительность» НКВД была здесь особо масштабная.

Не оправдывая царившую тогда в СССР «шпиономанию», всё же надо отметить, что граница на Дальнем Востоке действительно периодически становилась линией фронта. В 1929 году на Амуре происходила локальная война с Китаем (точнее, с военными правителями Маньчжурии). В 1931 году Япония захватила всю Маньчжурию, и миллионная Квантунская армия открыто готовилась к вторжению. С этого времени пограничные инциденты происходили чуть ли не каждый день. Японская агентура, среди которой было много русских белоэмигрантов, проникая на советскую территорию, устраивала диверсии и покушения. Впрочем, советские власти также забрасывали на маньчжурскую территорию обученных в СССР бойцов китайской и корейской национальности, организуя партизанское движение в Маньчжурии. На Дальнем Востоке были размещены крупные подразделения Красной армии, и теперь граница была, как с гордостью звучал тогдашний политический лозунг, на замке.

В 1938 и 1939 гг. между Японией и СССР проходили полномасштабные боевые действия в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. В принципе это были настоящие очередные русско-японские войны. В самом деле, на Халхин-Голе с обеих сторон сражались более 100 тысяч солдат, применялись сотни танков и самолетов. В июне 1939 года в один день в одном бою друг с другом сражались более 230 самолетов. В боях погибли и умерли от ран почти 19 тысяч советских и 60 тысяч японских солдат. Подобный масштаб применения техники не только превзошел прежние военные конфликты, но и превосходил многие первые кампании начального этапа Второй мировой войны, например, потери в польской, норвежской или французских кампаниях в 1939-40 гг. В результате побед Красной армии на Халхин-Голе Япония в 1941 году предпочла проигнорировать призыв Гитлера напасть на СССР, а вместо этого начать войну с США и Британской империей. Кроме того, окончание боев на Халхин-Голе совпало с подписание советско-германского пакта о ненападении, что означало отказ Германии от военных обязательств перед Японией согласно ранее заключенному договору о создании «Оси» Германии, Италии и Японии. Для японских политиков подписание советско-германского договора стало весьма большой неприятностью, и они предпочли проводить политику без оглядки на Берлин. Таким образом, отсутствие фронта на советском Дальнем Востоке в 1941-45 гг. было еще одним из достижений сталинской дипломатии.

В годы Великой Отечественной войны жители Дальнего Востока сражались на фронтах (дальневосточники входили в состав знаменитых сибирских дивизий). Сражались и представители аборигенных народов, из числа которых вышел ряд знаменитых снайперов. Заключительным аккордом Второй мировой войны стала советско-японская война в августе-сентябре 1945 года, когда в ходе Маньчжурской и Сахалино-Курильской операций японские войска были разгромлены.

После 1945 года Дальний Восток развивался как «лесной» и «рыбный» цеха, а также как крупный источник полезных ископаемых.

Но сохранилось ещё одно обстоятельство, придавшее особый характер развитию Дальнего Востока. Регион по-прежнему был «прифронтовой» зоной. В 1949 году в Китае победила революция, приведшая к власти китайскую компартию во главе с Мао Цзэдуном. Между СССР и Китаем началась «великая дружба», и военная напряжённость по российско-китайской границе на какое-то время исчезла. Впрочем, «холодная война» в 1950-53 гг. перешла в соседней Корее к настоящей «горячей» войне. Вскоре начали всё более осложняться и советско-китайские отношения, принявшие в конце 60-х гг. (вследствие негативного восприятия в Китае решений ХХ-го съезда КПСС, а также проявления великокитайского шовинизма, которому оказалась подвержена китайская компартия) особо напряжённый характер. В 1969 году на острове Даманский на реке Уссури происходили вооружённые столкновения с китайцами. Вплоть до середины 1980-х гг. взаимоотношения между СССР и Китаем носили конфронтационный характер, в любой момент способные привести к войне.

В результате на Дальнем Востоке СССР постоянно держал крупные воинские подразделения армии и флота. Все планы развития региона подчинялись в первую очередь стратегическим, а лишь затем хозяйственным интересам. Всё это приводило к сложению особого менталитета дальневосточников и накладывало отпечаток на политику Москвы в отношении дальневосточных земель. Стремление к увеличению численности русского населения определяло политику Кремля при составлении планов развития региона.

При Сталине правительство продолжало проводить масштабную переселенческую кампанию на Дальний Восток. Для этого была создана продуманная система льгот, способствовавшая привлечению и, что более важно, закреплению переселенцев.

С каждым переселенцем заключался индивидуальный трудовой договор на срок не менее 2 лет. Нанятым выплачивалось безвозвратное единовременное пособие в размере 500 руб. на самого рабочего и 200 руб. на каждого переезжавшего с ним члена семьи. Сверх того, за время нахождения в пути начислялись суточные.

Была разработана плановая система кредитования хозяйственного устройства переселенцев. Все колхозники обеспечивались специальными переселенческими билетами, которые давали право на получение кредита на 10 лет для строительства нового жилья или ремонта старого в сумме 15 тыс. руб., из них 50% погашало государство. На приобретение коровы выдавался кредит 3 тыс. руб. на 3 года. Глава семьи получал продовольственную ссуду в размере 1 ц зерна на себя и 0,5 ц на каждого члена семьи с погашением её натурой в течение 2 лет.

Различные министерства и ведомства вводили свои льготы.

Возобновившееся в конце 1940-х годов заселение Дальнего Востока, подкреплённое льготами, привело к тому, что уже в 1953 г. численность населения во всех районах Дальнего Востока превысила довоенный уровень. Наибольший рост за счёт как рождаемости, так и миграции приходится на первую половину 1950-х годов — почти 1 млн чел. Миграция обеспечивала более 50% прироста в 1940-1959 гг.

Между переписями 1939 и 1959 гг. численность населения Российской Федерации увеличилась на 8,4%, а Дальнего Востока — на 60%. Среднегодовой прирост составил соответственно 0,4% и 3%. Почти в шесть раз увеличилось число жителей на Сахалине, более чем в два раза — в Камчатской области и Чукотском автономном округе, а также в Приморье и Хабаровском крае.

За 1959-1989 гг., как зафиксировали Всесоюзные переписи, произошло увеличение населения Дальнего Востока более чем в 1,5 раза (с 4 346,8 до 7 941 тыс. человек). А всего в советский период заселения Дальнего Востока (1926 — 1989) население региона возросло в 5,1 раза!

Дальний Восток почти все послевоенные годы имел положительный миграционный прирост. За 40 лет (1951-91) на Дальний Восток прибыло 688.7 тыс. человек. Как всегда бывает в переселенческих районах с высокой долей молодёжи, уровень рождаемости на Дальнем Востоке также был довольно высоким. Поэтому темпы роста населения Дальнего Востока превосходили темпы роста населения страны в целом. Переселенцы прибывали со всего Советского Союза, но преобладали восточные славяне, в том числе украинцы и белорусы. Так, доля украинцев и белорусов в населении Приморского края в 1989 г. составляла 9.2%, в Амурской области — 8.4%, Магаданской области — 17.3%, Чукотского АО — 18.7% и т.д.

Мощный идеологический «пресс» партии и комсомола в 1960-1980-х годах обеспечил приток на Дальний Восток патриотической молодёжи, исповедовавшей принцип: «Раньше думай о Родине, а потом — о себе». Сюда ехали не только романтики «за туманом и за запахом тайги», но и специалисты, стремящиеся к самореализации и карьерному росту. Для последних немаловажное значение имела система бронирования жилья в месте выезда, гарантирующая надёжный «тыл» в случае возвращения.

Более быстрое предоставление бесплатного жилья, повышенная оплата труда за счёт районных коэффициентов и надбавок за стаж, компенсация поездок в отпуск на «малую родину» в Европейскую Россию в советское время были мощными стимулами для привлечения населения на Дальний Восток.

В СССР серьезно пытались превратить Дальний Восток в русскую Калифорнию. В частности, Дальний Восток превращался в крупный центр развития высоких технологий. Так, 16 июня 1970 года было принято Постановление Президиума АН СССР об образовании Дальневосточного Научного Центра — своего рода местной Академии наук. На Дальний Восток были направлены выпускники лучших советских вузов. Были отпущены крупные денежные средства.

История Владивостока берет свое начало со 2 июля 1860 года, когда 28 солдат под командованием прапорщика Николая Комарова высадились на берег бухты Золотой Рог.

До 1917 года во Владивостоке активно развивались коммерция и торговля, однако в советское время Владивосток надолго потерял статус международного открытого порта, став закрытой военно-морской базой и форпостом страны на Тихом океане…

До 1917 года во Владивостоке активно развивались коммерция и торговля, однако в советское время Владивосток надолго потерял статус международного открытого порта, став закрытой военно-морской базой и форпостом страны на Тихом океане…

В советские годы Владивосток был закрытой военно-морской базой и форпостом страны на Тихом океане. Чтобы попасть в город, был необходим специальный пропуск, и на улицах не было многолюдно.

В то же время, при советской власти в 60-е и 70-е годы во Владивостоке началось масштабное строительство жилья, которое особенно активизировалось после визита во Владивосток Никиты Хрущева в 1959 году. Это время называют «расцветом» Владивостока.

После визита Никиты Хрущева во Владивосток в 1959 году город начал активно развиваться, в нем появляются новые здания и памятники.

Немало внимания с «расцветом» Владивостока стало уделяться внешнему виду города: в эти годы появилось больше скверов и лужаек.

В эти годы во Владивостоке была принята государственная программа «Большого Владивостока», что также отразилось на развитии транспортной сети города.

Владивосток считался базой национального китобойного, краболовного, рыбного промыслов и рефрижераторного флота.

Многие здания, считающиеся сегодня достопримечательностью Владивостока, были построены именно в советское время.

В то же время «новую жизнь» получили и старые постройки, среди которых — железнодорожный вокзал.

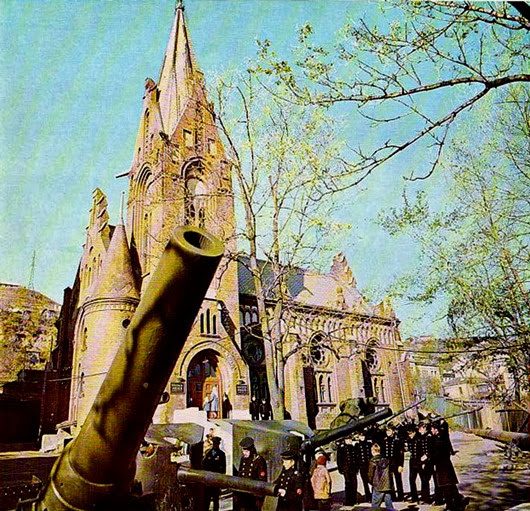

Однако не все старинные постройки использовались по изначальному назначению: так, во времена советской власти лютеранская кирха города стала музеем ТОФ.

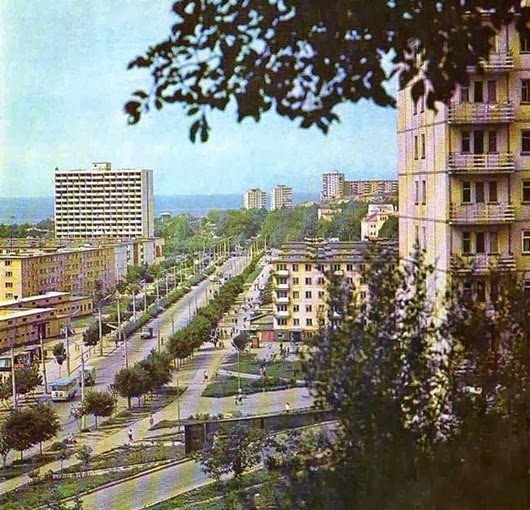

Тем не менее, жители Владивостока называют 60-е и 70-е годы «расцветом» города, так как именно тогда здесь появилось много новых улиц и целых кварталов.

Продолжаем тему Владивостока 1970-х годов подборкой материалов из книги «Советское Приморье» 1974 года издательства.

Памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, перед которым маршируют увенчанные красными полотнищами колонны трудящихся. Справа, вглубь по направлению к морскому и железнодорожному вокзалам уходит Алеутская – одна из старейших улиц города.

Памятник Ленину, установленный напротив железнодорожного вокзала в ноябре 1930 года.

Минута молчания на Ленинской улице (ныне ей возвращено историческое название Светланской) в годовщину Дня Победы. Фотография сделана прямо напротив монумента борцам за власть Советов, показанного на первом снимке. Вдаль уходит Океанский проспект.

Очень красивое здание крайкома КПСС. Слева вдаль уходит перспектива Ленинской, а если пройти еще левее вниз, в сторону набережной, можно будет выйти к Вечному огню.

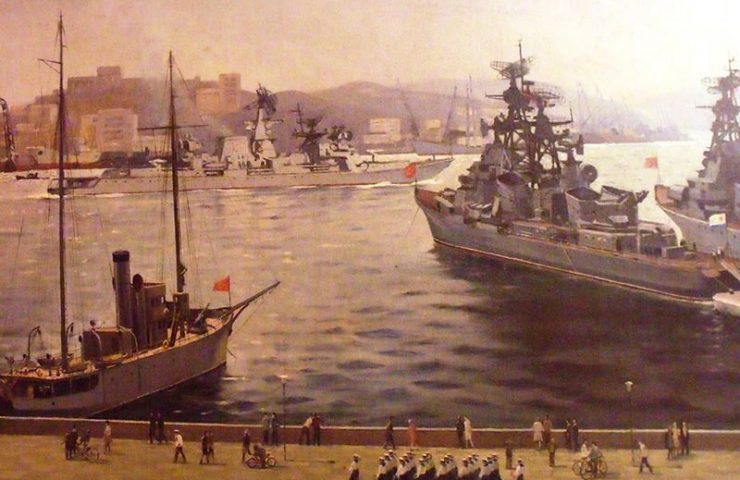

Но Владивосток – это, конечно, еще и крупный морской порт, что книга никак не могла обойти вниманием.

Знаменитый тихоокеанский краб. В советские годы снабжение продуктами и товарами народного потребления здесь было куда щедрее: как-никак закрытый город.

Бухта Золотой рог.

На переднем плане вверх ползет фуникулер, связывающий подножье сопки с ее вершиной. Внизу можно видеть лютеранскую кирху и старый корпус ДВГТУ.

В те годы в кирхе находился музей истории Тихоокеанского флота. Сейчас кирха возвращена лютеранской общине.

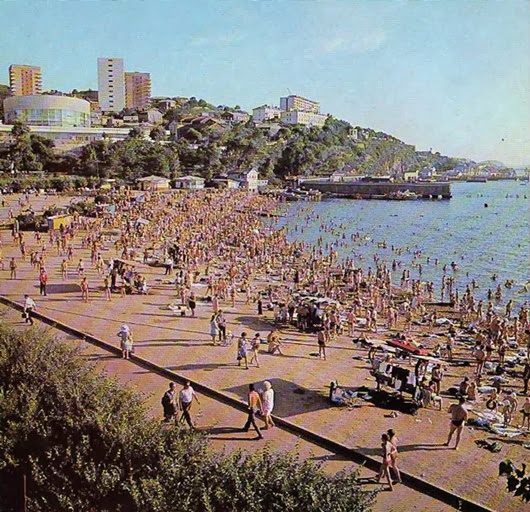

Городской пляж у Спортивной гавани. Книжный комментарии с оптимизмом восклицает: «Чем не Капакабана?»

Слева выделяется здание кинотеатра «Океан».

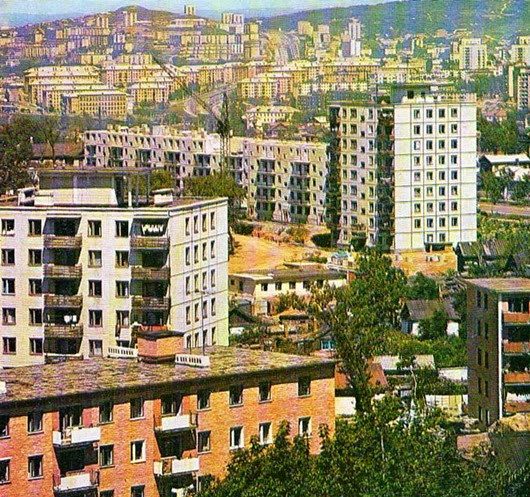

Большое внимание в книге уделяется новостройкам. Эти многоэтажки, стоят в районе Первой речки сравнительно недалеко от Океанского проспекта.

Вдаль уходит застроенная “хрущевками” улица Патриса Лумумбы (сейчас Адмирала Юмашева). Слева виднеется еще недостроенный Дальрыбвтуз.

Надо сказать, обилие достаточно безликих коробок способно принизить эстетическую составляющую взбегающих на сопки террас. К сожалению, старая архитектура на снимках практически не фигурирует, что, впрочем, выходило бы за рамки тематики книги.

Улица Русская.

Улица Суханова, названная в честь одного из первых председателей большевистского горсовета Владивостока.

Конвейер на заводе «Радиоприбор».

Футбольный матч на стадионе «Динамо». За воротами виднеется уголок интереснейшего исторического района города – Миллионки. Это своего рода владивостокская сестра знаменитой московской Хитровки.

Выставка служебных собак на стадионе «Авангард».

Демонстрация 7 ноября.

Возложение венков на главной площади Владивостока.

Неутомимый открыватель нового Н.М. Пржевальский в бытность свою во Владивостоке охотился в пригородах на аксисов – пятнистых оленей. Теперь Владивосток не узнать: город стремительно растет вширь, хорошеет. Возникают новые микрорайоны, благоустраивается центр. Около 50 тысяч горожан справили новоселье в последние годы.

На наш взгляд, застройка советского времени, особенно второй половины XX века, город не особенно украсила. Но это уже, возможно, на вкус и цвет…

В своих квартирах новоселы через «Орбиту» смотрят телевизионную Москву, передачи Владивостокской студии телевидения и слушают репортажи, которые звучат из городского Дома радио (слава внизу).

Механический завод существовал в городе и до революции. Но лишь теперь он превратился в подлинно мощное предприятие.

Промысел сайры, которую подманивали в сети светом мощных ламп.

Три богатыря.

Несомненно, это плавучие заводы, доставляющие на берег уже готовую рыбную продукцию, чаще всего консервы.

На стол народный в 1970 году рыбодобытчики края «подали» 165 миллионов банок рыбных консервов.

Владивосток, как и все советские города, живет интересно, полнокровно, ярко. Цветы особенно любят в городе. Их нужно много: ведь кто-то уходит в рейс, кто-то наоборот, возвращается из плавания.

Океанский лайнер «Советский Союз» уходит на морскую прогулку с туристами.

«Завершить сооружение первой очереди глубоководного порта на Дальнем Востоке, в районе Находки…» – так записано в Директивах XXIV съезда КПСС.

В бухте Врангеля начато строительство крупнейшего в стране глубоководного порта, первая очередь которого вступит в эксплуатацию в текущей пятилетке… Рядом с портом начало строительство жилого микрорайона портовиков и строителей.

На местном топливе работает АртемГРЭС, одна из основных поставщиков электроэнергии Приморья.

Уссурийск, автовокзал.

В Уссурийске поставлен на вечную стоянку паровоз Е-629, ставший памятником-мемориалом. На мемориальной доске надпись: «В топке этого паровоза в мае 1920 года белогвардейцами и японскими интервентами были сожжены пламенные революционеры – борцы за советскую власть на Дальнем Востоке Сергей Лазо, Всеволод Сибирцев, Алексей Луцкий».

Сегодня у памятника-мемориала выстроились дружины имени Олега Кошевого и Володи Дубинина. Идет прием в пионеры.

Труженики Уссурийска выпускают замечательные холодильники «Океан».

Колхоз «Коммунар» – передовое хозяйство Уссурийского района. Четко и быстро работают комбайнеры, идет уборка хлебов на колхозных полях. Но пообедать все-таки надо…

Маленький цементный завод да несколько кустарных мастерских – вот и вся промышленность Спасска в 1917 году. После изгнания банд каппелевцев и семеновцев начинается новая история города.

В 1931 году Советское правительство решает построить в Спасске мощный цементный завод… В коллективе предприятия целые семейные династии… Вот она, рабочая династия Арсененко.

Шмаковский курорт – лучший на Дальнем Востоке. Санатория имени 50-летия Советской власти.

Лес – промышленное богатство Приморья. Особенно крупные разработки ведутся в бассейне полноводной реки Уссури. В городе Лесозаводске возведен Уссурийский деревообрабатывающий комбинат.

Арсеньевцы гордятся тем, что их город является первенцем авиастроения на Дальнем Востоке.

Вообще-то данное утверждение более чем спорно, так как авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре начали строить на два года раньше, чем арсеньевский авиаремонтный завод №116.

Самолет Ан-14 с ласковым названием «Пчелка» выпущен заводом «Прогресс». Самолет решает проблему установления воздушной связи между населенными пунктами, не имеющими оборудованных аэродромов. «Пчелка» считается небесным вездеходом: она садится на любой площадке, используется для рыборазведки.

Арсеньев имеет самый большой аэроклуб на Дальнем Востоке. Спортсмены-разрядники тренируются на планерах и самолетах нескольких типов.

Рабочий поселок Дальнегорск – центр горнорудного Приморья. Справедливо спрашивают старожилы: какой же Дальнегорск поселок? Достаточно взглянуть на новый, девятый жилой квартал, чтобы убедиться в справедливости этого вопроса.

Кстати, Дальнегорск все-таки стал городом, только случилось это пятнадцать лет спустя –в 1989 году.

С пионерами Дальнегорска у памятника погибшим партизанам встретился ветеран Гражданской войны П.В. Закомолдин.

Вместе с портом вырос и город Находка.

Партизанск – город славных революционных традиций. Священна память о борцах за власть Советов в Приморье. В центре Партизанска установлен обелиск героям-партизанам, погибшим в годы Гражданской войны.

Танцевальный ансамбль «Вихрь» в гостях у моряков.