ОФЕНИ. Духовное пение старой Руси.

Офени: тайна русских коробейников.

Не было в русской истории более закрытого и более таинственного сообщества, чем офени.

Даже о масонах, которые во все века окутывали себя ореолом тайны, известно гораздо больше.

Откуда есть пошли офени?

На этот счёт существует несколько версий, одна другой краше.

Версия первая: офени – греки

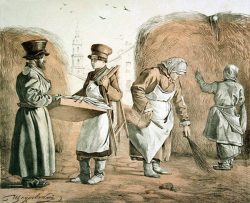

Наиболее распространенная версия, самая официальная. Её сторонники считают, что слово «офени» происходит от «Афины». Эта версия имеет под собой историческую основу: в XV веке началось массовое переселение греков на Русь. Занимались они, в основном, торговлей, причем своеобразной. Специализировались на продаже галантереи, мелкого товара, книг, икон.

Версия вторая: офени-евреи

Версия большей степени конспирологичности, но всё же имеющая своих сторонников. Тем более, что она не отрицает первую версию, а в некотором отношении просто её дополняет. Иудеи на Русь могли прийти как с территории Греции, с севера Балканского полуострова, так и с территории Хазарского каганата, который был разгромлен как государство, но его жители не могли исчезнуть бесследно.

Версия третья: офени-русские

Версии «заморского» происхождения офеней имеют свои недостатки. Во-первых, какова была вероятность того, что пришлые на Руси люди сумели за короткий период (век-полтора) стать такой многочисленной и организованной структурой, которую офени представляли на протяжении нескольких столетий? Вероятность, очевидно, невелика. Каким бы многолюдным ни было переселение греков или евреев, оно не смогло бы сформировать целую «касту», со своим языком и сложившимися цеховыми традициями. На версии внутреннего происхождения офеней есть смысл остановиться подробнее.

Офени и скоморохи

Современное представление о скоморохах довольно вульгарно. Скоморохи представляются эдакими клоунами-смехачами, которые передвигаются на ходулях, дудят в дуду и собирают вокруг себя толпы весёлого люда. Подобное видение, приравнивающее скоморохов к народным аниматорам-затейникам, поверхностно. Да, скоморохи были странствующими актёрами, и самым распространенным жанров их представлений являлась комедия. Порожденные дохристианской смеховой культурой, скоморохи были притесняемы и государством, и церковью.

В репертуаре скоморохов были былины, сказания и народные драмы, в которых выражалось недовольство народа существующими порядками. Даже в драмах, сюжетом которых являлись библейские сказания, например о царе Ироде, отражались оппозиционные настроения народа, а в сатирической драме скоморохи в самом непривлекательном виде изображали бояр и духовенство.

В XVI-XVII веках скоморохи стали объединяться в ватаги по 60-100 человек. Понятно, что такие «коллективы», разгуливающие по деревням и весям не могли не вызывать подозрений. Кроме того, скоморохов стали обвинять в грабежах (что было, скорее всего, оправдано). В 1648 и 1657 годах архиепископ Никон добился указов о запрещении скоморошества.

Запрет-запретом, но скоморохи не исчезли окончательно. Бродить по Руси под видом скоморохов стало опасно, бывшие скоморохи в массовом порядке стали переходить в ряды торговцев-разносчиков. С 1700 года начинают встречаться первые исторические упоминания об офенях — ходебщиках и их искусственном языке.

Одно из прозваний офеней, мазыки, недвусмысленно говорит о том, что офени были сопричастны музыкальной культуре, были своеобразными бродячими музыкантами, русскими трубадурами. Налицо общность со скоморохами, которые сопровождали свои представления музыкальным аккомпанементом.

Тайный язык

Интерес к офеням возник во многом благодаря их тайному языку. Не будь языка – не было бы и тайны, а не было бы тайны, не было бы и интереса. Офенский язык возник из слияния заимствований из разных языков и в результате искусственного словообразования . По частотности, больше всего заимствований из греческого. Заметное количество греческих заимствований в языке русских офеней привело к тому, что в XIX веке знаменитый русский лингвист И.И. Срезневский, также изучавший офенский язык, прямо называет его афинским. Но сами офени никогда не торговали в Греции. Лишь самые первые мазыки возможно, завязывали торговые контакты с греческими торговцами-иммигрантами.

В офенском языке были также и тюркские заимствования, и польские, и марийские. Очень часто офени присоединяли к заимствованному слову понятные русские приставки и суффиксы, и оно получало новое и вместе с тем привычное значение, а вместе с тем было непонятно для непосвящённых. Например, донгузятина — свинина. “Дунгыз” по-татарски “свинья”, а суффикс -ятина, обозначает в русском языке мясо животных. “Тугур” по-марийски “рубашка”. Добавив к нему нужные приставку и суффикс, офени легко получали понятное, но странное на слух «безтугурный», то есть голый.

Также из русской диалектной лексики пришли в язык офеней слова бусать (позже бухать) – пить, клёво – хорошо, удачно, псалуга рыба, поханя – хозяин, совасьюха – мышь, косать (позже коцать) – бить или резать, дермоха — драка, колыга, клога — брага, здьюм — два, солоха – баба, хлить (или хилять) – течь, идти, мастырить – делать, строить, конструировать. Некоторые из них через триста лет в измененном или неизменном виде мы употребляем в разговорной речи до сих пор.

Перевод русских пословиц на офенский язык (перевод Колотова А.В.)

1. Век живи, век учись – дураком помрешь. – Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись – смуряком отемнеешь.

2. Кто не работает – тот не ест. – Кчон не мастырит, тот не бряет.

3. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. – Без мастыры не подъюхлишь и псалугу из дрябана.

4. Прошел огонь, воду и медные трубы. – Прохлил дрябу, дулик и фильные фошницы.

5. Ни кола, ни двора. – Ни брута, ни рыма.

6. Муж и жена – одна сатана. – Муслень и елтона – ионый кульмас.

Источник http://yarcenter.ru/articles/h…

Духовное пение старой Руси.

Все время, пока я был у офеней. я все хотел найти то, на что настроился, и в результате просмотрел многое из того, что мне предлагали. Вот так произошло и с их пением. Поют себе старички и поют. А у меня с детства вместо слуха лишь страх петь. А когда эти проблемы снялись, было уже поздно. И вот теперь нам на новой Тропе приходится все восстанавливать по крохам.

Мы сумели разыскать многие из их песен. Впрочем, в их репертуаре было не так уж много особенных песен. Они пели любые песни, которые пелись. Гораздо специфичнее была их манера исполнения. Она-то и есть главная тема этой статьи.

Свое пение мои старички называли Духовным. Я долго не обращал внимания на то, как они пели. Для меня это был своего рода фольклорный довесок к «настоящему», которое я хотел найти. Но однажды летом 1989 года в одной деревушке Ковровского района мне удалось собрать вместе сразу троих, причем одну бабушку, тетю Шуру, я приволок на удачно подвернувшейся машине аж из Савинского района. В какой-то момент они решили спеть на три голоса, «как раньше», но сначала как бы распевались. Благодаря этому я впервые имел возможность не только услышать их «духовное пение», но и увидеть саму систему входа в состояние такого пения. Они запели какую-то народную свадебную песню, которую я пока еще больше нигде не встречал.

Впервые за шесть лет я услышал, как они поют. Их голоса вдруг начали сливаться, причем, вначале слились каким-то странным образом голоса тети Кати и Похани, хотя я не могу объяснить, что значит для меня «слились». Но другого слова я найти не могу. Тети Шурин же голос, хоть и красивый, несколько дисгармонировал на фоне их совместного звучания. Потом вдруг что-то произошло, и он словно впрыгнул внутрь их совмещенного голоса и слился с ним. Какое-то время их совместное звучание осознавалось мною как слившиеся голоса, но произошел еще один переход, и общее звучание-голос словно отделилось от них и зазвучало само по себе, будто над столом, вокруг которого они сидели, появилось самостоятельно поющее пространство!..

У меня в теле началась мелкая дрожь, словно я трудился до изнеможения на голодный желудок, в глазах начало плыть. Изменились очертания избы, лица у стариков начали меняться, становились то очень молодыми, то жуткими, то просто другими. Я помню, что ко мне из кромешной тьмы пришли несколько раз очень важные для меня воспоминания, но это было почему-то страшно и больно, и я вдруг заметил, что боюсь глядеть на певцов. Я сумел выдержать это состояние только потому, что уже испытывал подобные раньше, при учебе у других стариков. Многие исследователи писали о том, что народная песня магична, но подразумевалось при этом, что она использовалась в магических обрядах. Это верно, но поверхностно. Народная песня — не только сопровождение обряда, она и воздействие. Она одно из магических орудий первобытного человека.

Песня закончилась. Они еще сидели какое-то время, молча улыбаясь, словно чего-то пережидая. И действительно, через некоторое время то ли мое состояние, то ли состояние пространства стало возвращаться к обычному: сначала вернулись на место обои на стенах, потом исчезли, точно растаяли у меня на глазах мои странные воспоминания, и я не смог их удержать… А Поханя сказал:

— Вот, совместились…- и велел подавать чаю.

— Ну вы дали!- не выдержал я.

Они засмеялись, и тетя Катя объяснила мне, накрывая на стол:

— Это еще не песня. Это совместное пение… храмовое! А мы тебе просто споем, на голоса.

На вопрос, почему она это пение назвала храмовым, она ответила:

— В Храме так петь надо. Некоторые песни… Я тут же попытался выяснить, в каком храме:

— В христианском? В церкви?

— Не знаю…- с недоумением ответила тетя Катя.- В каком же еще? Мы иногда в церкви так пели… Где ж еще?.. Иногда на гулянье…

А Поханя добавил, засмеявшись:

— Это они так баловали девками. Соберутся так-то компанией девок и пойдут на службу в церковь. Там как запоют, они и подхватят, да переведут на себя! Все и поплывет в храме, головы кружатся! Мы специально парнями, кто понимал, смотреть ходили… Никто не понимает, чего они делают, а они довольны. Идут, хахалятся! Их любили, просили петь…

— Нас все время просили,- подтвердила тетя Катя.- И батюшке нравилось. Мы как придем в церкву, он сам подзовет Лушку, чаще всех Лушку звал, помнишь, Шур?

— Совсем не помню,- ответила тетя Шура.- Разве Лушку? Полюшку, поди?

— Да Лушку, Лушку! И меня было подзывал, и прямо прикажет: чтобы пели сегодня! Мы и поем, нам чего — молодые девчонки! Храм иной раз пропадет…

— Как пропадет?- мне почему-то вспомнилась тьма, из которой приходили стершиеся воспоминания, и я в этот момент осознал, что не скажи тетя Катя слов про пропадающий храм, я бы и тьму эту никогда больше не вспомнил.

— Так…- странно ответила она.- Плывет, плывет все… стены исчезнут потом… как тьма наступит… Люди из глаз исчезать начинают, у батюшки лики пойдут… Некоторые падали, другие молются про себя, ничего не видят… в молитве…

— Да, да!- подхватила вдруг тетя Шура.- Батюшка потом все про Страшный суд рассказывал!

— Вот ты оттого и петь боишься,- неожиданно сказал ей Поханя…

А. Андреев «Мир Тропы. Очерки русской этнопсихологии.», фрагмент