ОТВЕТ ВСЕМ НЫТИКАМ О РАСКАЗАЧИВАНИИ

Ничего личного, только сухие факты…

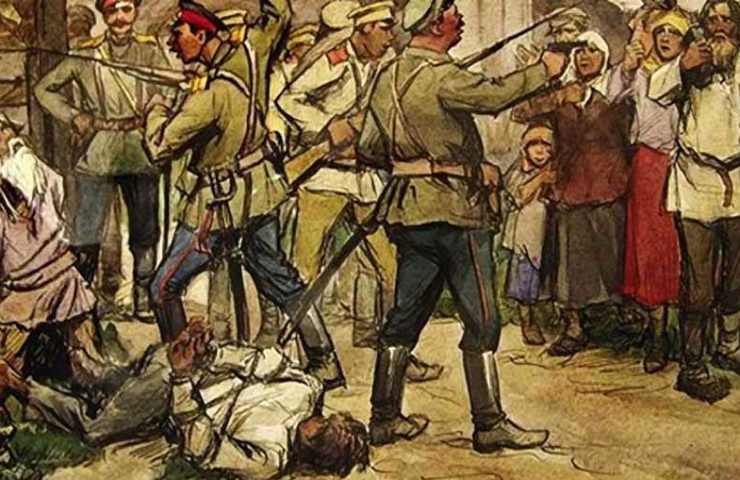

2 ноября 1917 г. в Екатеринодаре по распоряжению Кубанского Войскового правительства был расстрелян пробольшевистский митинг протеста, проводившийся в городе после многочисленных арестов, вызванных введением 26 октября Войсковым правительством Кубани чрезвычайного положения в городе[57].

Согласно данным историка А. Бугаева, большевики, выведшие на улицы города несколько тысяч человек, в том числе и солдат гарнизона, были встречены у Самурских казарм вооруженными юнкерами и казаками. «При этом, по свидетельству Н. Л. Янчевского, пять солдат и трое рабочих были ранены, а четыре человека убиты. Съездом была создана комиссия для выяснения обстоятельств разоружения артдивизиона и расстрела демонстрантов, но она даже не вынесла протестную резолюцию»[58]. Ряд советских исследователей указывали, что митинг был расстрелян членами отряда В. Л. Покровского[59].

В ночь на 7 ноября 1917 г. оренбургский атаман генерал А. И. Дутов произвел в Оренбурге аресты членов местного совета. Утром 7 ноября в город приехала, вместе с привезенными ею 120-ю офицерами и юнкерами, активная участница белого движения М. А. Нестерович-Берг. Согласно ее воспоминаниям, атаман А. И. Дутов в разговоре с ней откровенничал о том, что при взятии под контроль города войсками он не только произвел арест заложников, но и расстрелял зачинщиков. Приходивших впоследствии членов делегаций, просивших за арестованных, он после нескольких приемов уже не принимал и передавал в полном составе казакам: «Что с ней потом делают – меня мало интересует. Сейчас Россия в таком состоянии, что разговаривать не время»[60].

Безусловно, нужно оценивать данные высказывания атамана А. И. Дутова достаточно критически. Скорее всего, это было лишь генеральское бахвальство, стремление атамана предстать в образе человека сильной воли, а не основанное на реальных событиях свидетельство расстрелов. Однако сами эти фразы атамана Дутова определяют его личное отношение к проблеме возможного применения насилия. Представляет интерес и реакция других лидеров Белого движения на пересказ разговора с Дутовым М. А. Нестерович-Берг. На Юге России это было воспринято на ура. Так, генерал от кавалерии, выпускник Генштаба И. Г. Эрдели, отвечавший на Дону среди прочего за выработку новых уставов, инструкций и законоположений, выслушав в пересказе М. А. Нестерович-Берг этот разговор, откровенно заявил, что «сам сторонник крутых мер, что Дутов в этом отношении полная противоположность Каледину». Со схожих позиций высказался и генерал М. В. Алексеев, отметивший, что его обрадовали «крутые меры атамана Дутова»[61]. Следует отметить, что генерал Алексеев в этот период (в беседе 14 ноября) высказывал атаману А. М. Каледину пожелание не церемониться с делегациями рабочих районов Ростова и Макеевки: «Церемониться нечего с ними, Алексей Максимович. Видите ли, вы меня простите за откровенность, много времени на разговоры уходит, а тут – ведь если сделать хорошее кровопускание, то и делу конец»[62]. Таким образом, хотя бахвальство генерала Дутова и не имело под собой, вероятно, какого-то обоснования, оно стало толчком к насилию в других регионах. Помимо этого, в самом Оренбуржье подобные дутовские высказывания также служили практически призывом к самосудным расправам. Хотя известному исследователю биографии Дутова д.и.н. А. В. Ганину эти высказывания и представляются несущественным моментом, саморекламой, их следует учитывать в контексте их влияния на последующую практику белого террора в различных регионах России[63].

В ночь с 25 на 26 ноября 1917 г. по приказу начальника ростовского гарнизона генерал-майора Д. Н. Потоцкого отряд донских казаков и юнкеров разгромил помещение Ростово-Нахичеванского Совета, находившееся в театре «Марс». Заседание совета закончилось ранее обычного времени, поэтому казаки и юнкера застали лишь члена Совета слесаря Л. Н. Кунду, а также рабочего-большевика, члена штаба Красной гвардии А. С. Козберюка и 18-летнего юношу Е. Стрижакова и еще несколько красногвардейцев. Их тела (в т. ч. трех красногвардейцев) были найдены на следующий день[64]. Упоминание одного убитого члена Совета есть и в воззвании Черноморской флотилии к населению Донской области от 26 ноября 1917 г.[65] Убийство члена Совета Кунды и нескольких большевиков упоминается и в белых источниках[66]. Это были первые советские жертвы разгоравшейся Гражданской войны на Дону. Позднее, уже в 1918 г., в городе был убит руководитель ростовских большевиков, организатор Красной гвардии Г. П. Фадеев-Васильев[67].

Декабрь 1917 г.

2 декабря 1917 г. войска донского атамана генерала А. М. Каледина при ключевой поддержке белых добровольцев занимают Ростов-на-Дону. В городе начинаются расстрелы большевиков и рабочих. Против проявленного в эти дни насилия выступила Городская Дума Ростова и Нахичевани. Дума заявляла, что «самым энергичным образом протестуя против насилий, обрушившихся главным образом на рабочее население обоих городов (произвольные обыски и аресты, непринятие мер против самосудов и расстрелов и т. д.)… считает необходимым снятие военного положения, прекращение обысков и арестов и прекращение дел, начатых в связи с гражданской войной…»[69]. Позднее, 11 декабря 1917 г., состоялись похороны 62 расстрелянных ростовских рабочих[70]. Факт гибели населения признавал и атаман Каледин, встречающим его при въезде в город он заявил: «Мне не нужно оваций. Я не герой и мой приход не праздник. Не счастливым победителем я въезжаю в ваш город… была пролита кровь, и радоваться нечему. Мне тяжело. Я исполняю свой гражданский долг»[71]. Калединское признание фиксируется и в других белых воспоминаниях: «Было страшно пролить первую кровь»[72]. По литературному свидетельству известной советской писательницы М. С. Шагинян, проживавшей в то время в городе (глава 5. «Пули поют» повести «Перемена»), предварительно рабочих и красногвардейцев пытали в Балабановской роще. «Гнали казаки перед собою рабочих. Рабочие были обезоружены, в разодранных шапках и шубах, с них поснимали, что было получше. Когда останавливались, били прикладами в спину. Их загоняли в Балабановскую рощу. Там издевались: закручивали, как канаты, им руки друг с дружкой, выворачивали суставы, перешибали коленные чашечки, резали уши. Стреляли по ним напоследок и, говорят, было трупов нагромождено с целую гору. Снег вокруг стаял, собаки ходили к Балабановской роще и выли»[73].

Конфликты со смертельным исходом юнкеров с рабочими в Ростове-на-Дону имели место и в последующие дни. Когда группа рабочих окружила на улице караул юнкерского батальона и стала выкрикивать лозунги: «Долой войну! Долой контрреволюционеров! Долой кадетов!», то юнкера после устного предупреждения открыли прямой огонь на поражение по рабочим. В результате было убито четверо рабочих и имелось большое количество раненых[74].

Ночью 3 декабря 1917 г. отряд донских казаков, предположительно под предводительством есаула В. М. Чернецова, прибывший из Новочеркасска в Таганрогский округ, напав на Боково-Хрустальский Совет, убил его председателя Н. В. Переверзева, начальника штаба Красной гвардии А. И. Княжиченко и красноармейца И. Ф. Григорьева. Их изуродованные до неузнаваемости тела были обнаружены утром[75].

В середине декабря 1917 г., не позднее 17 декабря, на станции Даурия в Маньчжурии, по приговору военно-полевого суда, назначенного есаулом Г. М. Семеновым, был казнен комиссар Совета по охране города Харбина Аркус[77]. Неделей ранее, 8 декабря 1917 г., он был арестован и избит. Он будет расстрелян, затем у трупа будет вспорот живот, а само тело, облитое керосином, сожжено.

17 декабря 1917 г. был арестован и вскоре убит один из первых революционеров-марксистов Семиречья, казак Большеалматинской станицы, редактор семиречинской «Крестьянской газеты» А. П. Березовский. Вместе с ним был убит его соратник К. В. Овчаров. После ареста они были вывезены контрреволюционерами на 12-й километр Верхнекульджинского (сейчас Талгарский) тракта и убиты. Согласно одной из версий, они были зарублены шашками[78]. Более обоснованным представляется их расстрел. Согласно произведенному позднее заключению специальной комиссии Семиреченского ВРК: «Раны по одной – каждому, нанесли из огнестрельного оружия – винтовки, причем выстрелы произведены сзади, в спину»[79]. Впоследствии они были перезахоронены в Алма-Ате.

19 декабря 1917 г. отряд есаула Забайкальского округа Г. М. Семенова и барона Р. Ф. фон Унгерна занимает станцию Маньчжурская, высылая в направлении большевистской Читы эшелон с разоруженными солдатами гарнизона и «запломбированный вагон» с членами местного совета: учителями, рабочими и лицами других профессий[80]. Согласно мемуарам Г. М. Семенова, он отослал представителей местного совета в Читу в «живом виде», в советской же историографии фиксируется прибытие в Читу вагона с их изуродованными трупами. Так, согласно историку С. Н. Шишкину, на запрос обеспокоенного событиями на станции Маньчжурия «народного совета» Забайкалья из Читы, действительно ли такие-то члены Совета расстреляны, атаман Семенов телеграфировал: «Не расстреляны, а повешены…» – и вслед за этим послал в Читу вагон с изуродованными трупами советских людей[81].

25 декабря 1917 г. по приказу уральского атамана Г. П. Мартынова на казарму вернувшегося в Уральск тремя днями ранее с фронта распропагандированного большевиками 7-го казачьего полка без предупреждения напал отряд белогвардейцев. Один казак был убит, трое ранено. Возможно, это была ответная реакция на события в городе. Ранее 23–24 декабря в Уральске прокатилась волна «пьяных погромов» (участвовали и казаки 7-го казачьего полка), в которых погибло 4 человека[82].

27 декабря 1917 г. казачьим отрядом атамана Зайцева в станице Грозненской убит шейх Дени Арсанов (при попытке разоружения сопровождавших его лиц). Шейх выступал за мирные переговоры представителей народов Северного Кавказа, в том числе и за переговоры с большевиками[85].

28 декабря 1917 г. донскими казаками партизанского отряда есаула В. М. Чернецова был прибит штыками к вагону Николай Николаевич Коняев, командир Дебальцевского отряда Красной гвардии (Дебальцево занято накануне). Н. Н. Коняев не был единственной жертвой налета чернецовцев. Согласно воспоминаниям В. А. Антонова-Овсеенко, на станции Дебальцево всего было расстреляно 13 красногвардейцев и советских работников[86]. Позднее события в Дебальцево описал в 1928 г. в рассказе «Морозная ночь» писатель А. Н. Толстой. Согласно художественному тексту, на станции было убито (зарублено шашками) 20 человек, также Чернецовым были взяты заложники[87].

Сам же Чернецов упрекал офицеров в их нерешительности: «Это мне не обидно, я повесил не одного комиссара; а вот обидно будет Вам, ничего не сделавшим для Дона, когда Вас будут вешать!»[88]

28 декабря 1917 г., согласно свидетельству председателя Троицкого земельного комитета Голощапова, он был арестован в станице недалеко от ст. Сырт. В селении он увидел массу человеческих трупов, при нем оренбургскими казаками был избит до смерти солдат и брошен в нее, а затем туда же было брошено тело мальчика, у которого был в процессе избиения снесен череп. Голощапова опознал сотник Орлов и его также избили и, посчитав мертвым, бросили в эту же кучу трупов. Очнувшись после потери сознания, он выполз из-под кучи тел, но его заметили и хотели завершить работу. Однако офицер первого запасного казачьего полка И. П. Велин сдержал толпу, указав на возможные ответные действия советских властей. В дальнейшем ему удалось сбежать при содействии сочувствующего ему казака[89].

Битье шомполами в области Оренбургского казачьего войска было рядовым явлением. Часто это приводило к смертельному исходу. Так, одной из жертв этой процедуры позднее стал отец знаменитого советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта А. И. Родимцева (1905–1977), батрак из села Шарлык И. Родимцев. Он оставил в своих воспоминаниях яркое описание, как это происходило. При этом данное описание было помещено в двух различных его воспоминаниях, практически без изменений. Очевидно, что для Родимцева это было важным моментом его биографии. В личном деле Родимцев также указывал на гибель отца от белоказаков в 1919 г. в результате экзекуции. Об этом, в частности, упоминает известный исследователь дутовского режима А. В. Ганин, однако не считая это достоверным доказательством. В подтверждение своих слов приводит «школьный сайт», на котором воспроизводятся воспоминания Родимцема о его детстве (со ссылкой на страницу, соседнюю с описанием смерти отца) и где тут же находится (без ссылки) другая дата смерти в результате голода. К сожалению, Ганин предпочитает верить не Родимцеву, его разным воспоминаниям, не его личному делу, а школьному сайту и указанию на то, что в местных метрических книгах нет упоминания смерти отца Родимцева в этот период (нет, к слову, и в более поздний период). Таким образом, А. В. Ганин обвиняет А. И. Родимцева в фальсификации биографии. Данное утверждение на совести биографа атамана А. И. Дутова[90].

30 декабря 1917 г., согласно воспоминаниям белого генерала А. П. Богаевского, есаул В. М. Чернецов со своим партизанским казачьим донским отрядом повесил после налета на ближайшей к Луганску железнодорожной станции двух большевиков-рабочих[91].

31 декабря 1917 г. отряд калединского есаула В. М. Чернецова после ожесточенного боя (штурм начался еще 28 декабря) взял под контроль Ясиновский рудник на Донбассе. Во время боя женщины с детьми прятались в шурфе шахты № 7. Когда после прекращения огня женщины стали выходить из шахты, их уже поджидали казаки. В упор было расстреляно три женщины и пять маленьких детей, некоторых живыми сбросили в ствол шахты. Оставшихся в живых рабочих и австро-венгерских военнопленных (защищавших вместе с рабочими рудник) согнали на площадь перед церковью. Казаки схватили каждого четвертого и угнали в Липовую балку. На рассвете перед 1 января здесь было расстреляно 73 шахтера и 45 военнопленных – всего 118 человек[92]. По другим данным, расстреляно было 117 человек[93]. Очевидно, разница связана с противоречивыми данными о спасении одного приговоренного к расстрелу.

Январь 1918

10–11 января 1918 г. в Екатеринодаре произведены очередные аресты местных большевиков, всего 25 человек. Среди них были председатель Кубанского Областного Совета Народных Депутатов большевик И. И. Янковский, товарищи председателя Скворцов, Выгриянов, Фрадкин, большевики М. М. Карякин, А. А. Лиманский и др. Согласно А. Бугаеву, при данном аресте были застрелены большевик Седин и левый эсер Стрелько[113]. Вместе с тем отметим, что в советских изданиях большевик Г. М. Седин и левый эсер С. П. Стрилько фигурируют как советские парламентеры, направленные в Екатеринодар с требованием сдачи города. Эти события продолжили практику массовых арестов большевиков и других советских деятелей, начатую в городе еще капитаном В. Л. Покровским в ночь с 6 на 7 января[114].

Середина января 1918 г. В Хайларе (Маньчжурия) произведено очередное разоружение просоветского гарнизона атаманом Г. М. Семеновым совместно с войсковым старшиной бароном Р. Ф. Унгерном фон Штернбергом. Итогом разоружения стали аресты и высылка местных большевиков, а также самосудные расстрелы барона Унгерна. Об одном из них, расстреле доктора Григорьева, вспоминал впоследствии в своей книге и сам атаман Семенов[120].

15 января 1918 г. в Евпатории (Крым) обнаружен обезображенный труп местного председателя ревкома Д. Л. Караева – с переломанным позвоночником и головой, пригнутой к ногам. Незадолго до гибели он уехал на переговоры с прибывшими в город с фронта татарскими кавалерийскими частями («эскадронцы»). 12 января националисты схватили его и устроили над ним после пыток показательную традиционную казнь[121]. По ряду данных, его после истязаний и пыток, еще живым, закопали в песок. Был убит 13 января 1918 г.[122]

15 января 1918 г. отряд капитана В. Л. Покровского занял станцию Тимашевку Черноморско-Кубанской железной дороги. Партизанами Покровского был захвачен местный ревком во главе с комиссаром Хачатуровым[123].

16 января 1918 г. партизанский отряд есаула В. М. Чернецова был остановлен красноармейским отрядом у разъезда Северо-Донецкий. После успешного для казаков боя все пленные красноармейцы были расстреляны[124].

17 января 1918 г. началось восстание рабочих против калединского режима в Таганроге. Во время восстания юнкера расстреляли группу красногвардейцев и рабочих Русско-Балтийского завода в гостинице «Европейская» (помещение 3-й киевской школы прапорщиков). Согласно данным советской исторической энциклопедии, всего в Таганроге было убито 90 рабочих[125]. Очевидно, что сюда включены как расстрелянные в гостинице, так и погибшие во время восстания. Определить количество расстрелянных лиц непосредственно в гостинице позволяют газетные публикации. Так, согласно публикации 1918 г., во дворе гостиницы было расстреляно 12 рабочих. Причем это не был спонтанный расстрел, так как для рабочих была заранее вырыта специальная могила, где их и расстреляли[126]. Более подробно эти события изложены в работе И. Борисенко. Согласно использованным им мемуарам Г. В. Шаблиевского, вооруженный отряд рабочих Балтийского завода численностью в 12 человек во главе с Ткаченко был захвачен юнкерами после того, как у членов отряда закончились патроны. Членам отряда отрезали носы, уши, выкололи глаза, а позднее уже полуживых закопали во дворе гостиницы[127].

18 января 1918 г. отряд донских казаков совершил в Ростове налет на рабочую столовую ростовских железнодорожных мастерских: 6 человек было убито, 20 ранено. Результатом стала всеобщая городская забастовка[128]. Эти сведения советской энциклопедии дополняет свидетельство И. Борисенко о событиях в железнодорожных мастерских Владикавказской железной дороги, согласно ему произошедших 19 января 1918 г. Юнкера, ворвавшиеся на митинг железнодорожников, без предупреждения открыли огонь по присутствующим. В панике рабочие кинулись бежать, но в дверях их встретили штыками. Итогом событий стала пятидневная стачка[129].

18 января 1918 г. партизанский казачий отряд В. М. Чернецова захватил станцию Лихую на Дону. Количество жертв в отряде Чернецова было 11 человек, среди красных – 300. Однако корреспондент «Донской зари» отметил, что после боя осталось 50 трупов красных, а всем пленным красноармейцам был «подписан смертный приговор»[130]. Таким образом, расправа над взятыми в плен людьми стоила жизни 250 красноармейцам. Отметим, что за «взятие» станции Лихой В. М. Чернецов был произведен донским атаманом генералом А. М. Калединым через чин сразу в полковники, а вся первая сотня его отряда была награждена Георгиевскими медалями[131].

22 января 1918 г. после победы кубанского добровольческого отряда В. Л. Покровского под разъездом Энемом на Кубани членами отряда в массовом порядке ликвидировались взятые в плен. Участник похода вспоминал: «На самом разъезде слышны одиночные выстрелы. Жестокая гражданская война не знает пощады, – пленный сдавшийся – тот же враг, все уничтожается. У входа в станционное здание я видел такую сцену. Командир сотни, войсковой старшина Шайтор, обращаясь к бледному молодому человеку, спросил его: «Кто вы такой? – Я юнкер Яковлев, командующий…». Сухой револьверный выстрел, и командир большевистского отряда юнкер Яковлев, не окончив фразы, свалился с раздробленной головой»[145]. Помимо командира отряда, председателя новороссийского ревкома А. А. Яковлева из руководства отряда был убит и его заместитель С. Н. Перов. Рядовые жертвы остались безымянными.

26 января 1918 г. первая сотня «чернецовцев» под командованием сотника В. Курочкина завязала бой с красным отрядом на подходе к станции Заповедное (11 километров от станции Зверево в сторону Гуково). Во время боя к ним вышел красный парламентер-латыш с белым флагом с предложением прекратить огонь и вынести раненых бойцов. Предложение не было принято, а парламентер был застрелен одним из членов отряда[146].

Поздним вечером 26 января 1918 г. отряд капитана В. Л. Покровского атаковал станицу Георгие-Афипскую, где находились красные части. Ночная атака оказалась крайне эффективной и скоротечной. Больше времени, вплоть до рассвета, заняло разоружение, расправа с сопротивляющимися и укрывающимися бойцами противника[148]. Командующий красным отрядом левый эсер И. А. Серадзе был тяжело ранен в обе ноги и попал в плен, где был расстрелян на следующий день[149]. За победу под Энемом и станицей Георгие-Афипской В. Л. Покровский был вскоре произведен в торжественной обстановке в полковники. «Герой был встречен атаманом Филимоновым и председателем правительства Бычом на вокзале, тут же его капитанские погоны были переменены на полковничьи, а самого новоиспеченного полковника в прямом смысле слова носили на руках»[150]. Вместе с тем отношение к новоявленному полковнику Покровскому было неоднозначным даже у местных властей. «Покровский действовал жестоко, практикуя бессудные убийства арестованных «при попытке к бегству», уличены «покровцы» были и в грабежах. Члены правительства предпочитали от него дистанцироваться, не вмешиваясь, однако, в деятельность полковника и надеясь на то, что жестокие методы Покровского помогут остановить „красную угрозу”»[151].

Январь. На Берестово-Богодуховском руднике в селе Григорьевка Макеевской волости Таганрогского округа Области Войска Донского донскими казаками проводятся массовые репрессии, расстрелы[152].

Февраль 1918 г.

Первая половина февраля. Новочеркасск. Известного местного доктора, левых взглядов по своим политическим убеждениям, председателя исполкома П. В. Брыкина похитили и убили неизвестные люди[154]. Через неделю его тело было обнаружено в колодце. Лишь позднее стало известно о причастности к убийству белых офицеров. В Первом кубанском походе один из участников преступления с подробностями рассказал Н. Н. Львову подробности «дела»: как заманили доктора к «больному», как вывезли за город и там убили, затем бросив тело в колодезь[155].

16 (3) февраля 1918 г. офицерский отряд хорунжего Ф. Д. Назарова напал на село Султан-Салы Малые (Дон), где, по имевшимся сведениям, стояло только два красных эскадрона. Действия отряда Назарова поддержал сводный добровольческий отряд во главе с войсковым старшиной 1-го Кубанского полка Мадгавариани. В ходе боя было захвачено 18 пленных, однако само нападение было отбито, так как в селе находились не два эскадрона, а два полка. При отходе все пленные были уничтожены[156]. Были добровольцами также застрелены несколько своих же тяжелораненых участников набега, в т. ч. Мадгавариани. Это объяснялось участниками похода возможностью пленения всех добровольцев красными. «Выхода нет, до своих не дойдешь, но живыми тоже не возьмут: глухой выстрел – и Войск. Старшина Мадгавариани уже не рискует быть взятым живым… Еще ряд выстрелов – и пленных у нас нет…»[157].

19 (6) февраля 1918 г. издан приказ Войскового круга о введении на Дону военных судов. Образованным военным судам было предписано немедленно приступить к работе[162]. Несмотря на непродолжительность их функционирования, военному суду были преданы 11 казаков станицы Грушевской[163].

24 (11) февраля 1918 г. конным отрядом С. М. Буденного освобождена станица Платовская Сальского округа на Дону. Внезапное появление красного отряда предотвратило новый массовый расстрел в станице. «После освобождения станицы жители рассказывали нам о том, как белогвардейцы расправлялись со сторонниками Советов и вообще с людьми, отказавшимися выступить на их стороне, или с заподозренными в связях с красными партизанами. За те два дня, что белые находились в станице, ими было убито триста шестьдесят пять человек, в том числе женщины, старики и дети. Среди расстрелянных оказались председатель станичного Совета Сорокин и другие не успевшие скрыться активисты. Начальника почты Лобикова и начальника милиции Долгополова, которые при объявлении в станице Советской власти сорвали вывеску станичного атамана и прикрепили вместо нее вывеску станичного Совета, белогвардейцы связали, обложили пучками сена, облили керосином и сожгли на станичной площади. При этом зверском акте присутствовали генерал Гнилорыбов, офицеры казачьих сотен и их жены». Всего С. М. Буденному удалось освободить около 400 заключенных, жителей станицы и близлежащих хуторов[170]. Это не было единичным случаем белоказачьего террора на Дону, зафиксированного в воспоминаниях С. М. Буденного. Так, вскоре в одну из ночей в Платовскую прибыли беженцы из хуторов Дальнего, Соленого, Сухого и других. Они сообщили, «…что в хутора ворвались белые казаки и учинили расправу с жителями: многих советских активистов зарубили и расстреляли, а в хуторе Хирном некоторых жителей побросали в колодцы живыми»[171]. …..

Илья Ратьковский «Хроника белого террора в России. Репрессии и самосуды (1917-1920)»

Кого-то еще удивляет жестокость советской власти по отношению к белому казачеству и казачей верхушки как таковой? Заметьте, все это началось практически сразу по приходу большевиков к власти, когда они еще даже не помышляли о красном терроре.

https://cccp2.mirtesen.ru